Сверхприближение как технический прием и способ воздействия на зрителя

Открытие крупного плана изменило кинематограф. Это был один из первых шагов к отделению, сепарации от театральной традиции, к отстаиванию своей специфической сущности и осознанию собственного места в поле искусства. Крупный план существенно повлиял на визуальный язык кинематографа, подчинил его строгому ритму и придал кинокартине динамичность. Именно в этом владении ритмом, в умении доводить повествование до выразительности и музыкальной мелодичности многие находят апогей кинематографического искусства и мастерства режиссера.

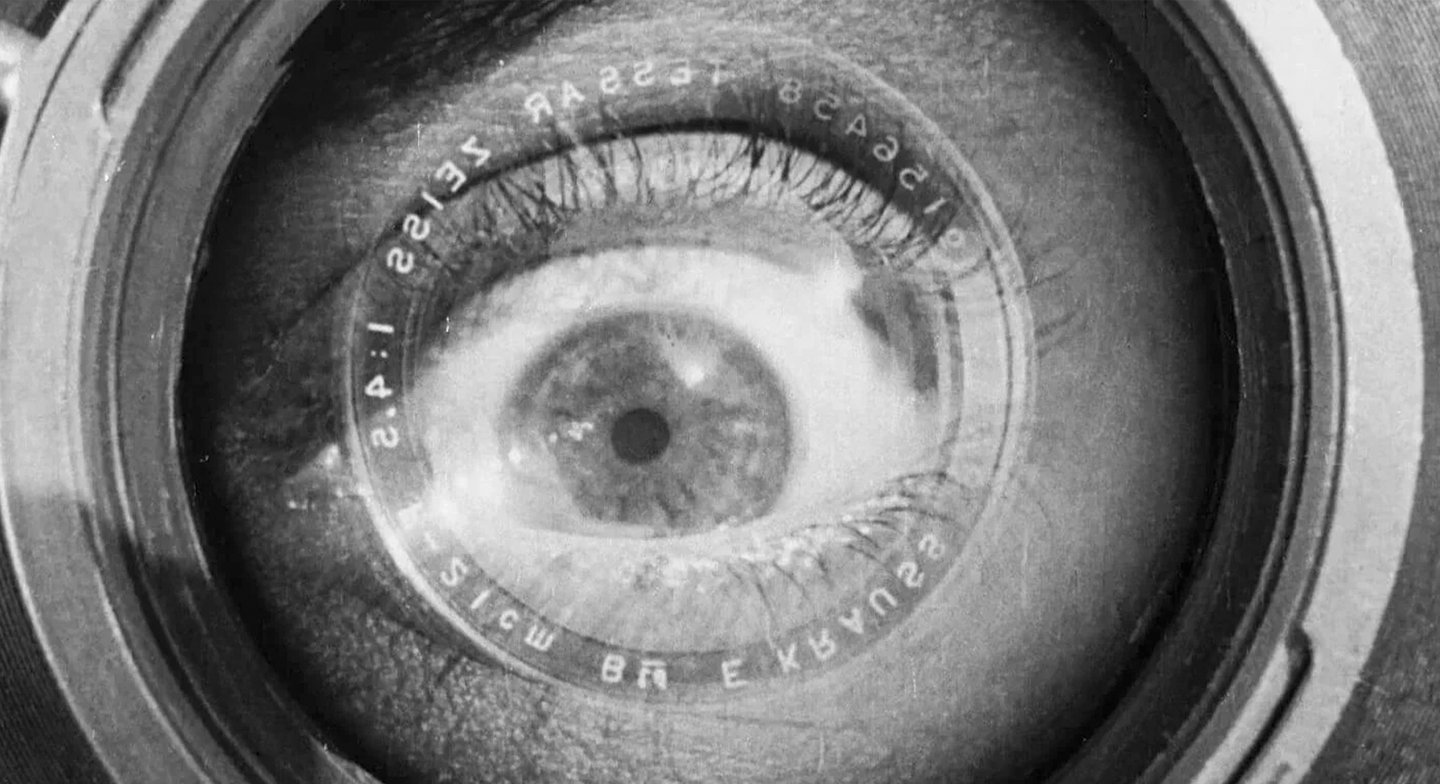

Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом», 1929

Однако представителям экспериментального кино этого было недостаточно. Они пересматривают кинематографические каноны и условности, подходят к ним с критической точки зрения. Выводя на передний план эксперимент как таковой, режиссеры отказываются от нарратива, используют нетрадиционный визуальный инструментарий, находят авангардные решения в сочетании различных приемов. В поиске новых смыслов и форм они приближаются к зрителю экстремально близко и наделяют сам факт приближения иным, новым значением.

Ключевая задача визуального исследования — проследить развитие приема сверхприближения в экспериментальном кино, выявить его значение и функциональную роль в полотне фильма, а также определить силу его психологического воздействия на зрителя

В исследовании представлена широкая выборка режиссеров и их фильмов. В рамках работы анализируется фильмография советских, французских, американских авторов. Отсутствие четкой географической или иной другой системы отбора кинорежиссеров обусловлено необходимостью раскрыть тему не в разрезе, а в динамике. Это означает, что на передний план исследования выводится вопрос специфики сверхприближения как приема в глобальном, а не частном смысле. Мне, как исследователю, не столько важны его роль и значение в творчестве отдельных авторов, сколько важны их место и путь развития в системе экспериментального кино в целом.

Последовательность демонстрации и анализа визуального материала строится по хронологическому принципу, что соответствует одной из задач работы — выявить эволюционный путь, трансформацию и общую тенденцию развития сверхприближения как приема. Однако структура визуального исследования предполагает не линейное повествование «от зарождения к современности», а рассмотрение становления и изменения специфики использования приведенного приема с разных ракурсов. Исходя из этого, в рамках некоторых разделов предполагается анализ экспериментальных фильмов через сопоставление с ранним кинематографом и кинокартинами, которые не относятся к экспериментальным, но являются авангардными по своей сути, по праву открытия и первого использования крупных и сверхкрупных планов.

ЭВОЛЮЦИЯ КРУПНОГО ПЛАНА

Зритель ранних фильмов болезненно относился к появлению на экране части человеческого тела. Это связано с господствующей в сознании людей установкой, что кино — продолжение театра, и ему необходимо соответствовать канону: героя следует представлять в полный рост, съемка должна быть статична, а повествование — линейно. Фрагментарность и членение вызывали у первого кинозрителя страх и ужас, поскольку образ человека в кадре переставал быть целостным.

William Dickson «Fred Ott’s Sneeze», 1894

Первые «опыты» со съемкой крупным планом были представлены публике еще до зарождения экспериментального кино. Для неподготовленного зрителя такие картины казались чрезмерно нарушающими личное пространство. Вторжение в частную жизнь и внезапное установление близкого эмоционального контакта соотносимо с актом крушения «четвертой стены», и даже с клаустрофобией — от приближающегося на экране человека хочется бежать, но сделать это невозможно.

James Williamson «The Big Swallow», 1901

/ лицо

Louis Delluc «L’Inondation», 1924

Крупный план, исходя из терминологии кино, в первую очередь подразумевает близкую съемку лица актера. Кадр может обрезаться по плечи или выделять область ото лба до подбородка.

Сергей Эйзенштейн «Иван Грозный», 1944

Chris Marker «La Jetée», 1962 / Chris Marker «Sans Soleil», 1983

Артавазд Пелешян «Жизнь», 1993

«крупный план объективировал в мире нашего восприятия психический акт внимания» [1]

Съемка крупным планом фокусирует внимание зрителя на мимике и эмоциях. Лицо в этот момент изолируется, выводится из пространственно-временных отношений — зритель видит лишь человека и глубину его переживаний.

Сергей Эйзенштейн «Броненосец „Потемкин“», 1925

Артавазд Пелешян «Мы», 1969

Chris Marker «La Jetée», 1962

Обычно применение подобного рода кадров избегают в диалоговых сценах — это план «молчания». Режиссеры часто используют образ героя, находящегося в обстановке гнетущего, тревожного затишья, для создания сильного драматического эффекта, граничащего с саспенсом. В таком случае крупный план становится своего рода приемом-манипуляцией, заставляющим зрителя «слиться» с героем, погрузиться в его эмоциональное состояние, проявить эмпатию. Это способствует вовлечению человека в повествование и усилению его чувственных переживаний.

Сергей Эйзенштейн «Броненосец „Потемкин“, 1925

Артавазд Пелешян «Начало», 1967

Также крупный план является проводником киногении. Глубокое, близкое видение отражает стремление проникнуть внутрь вещей, раскрыть их истинную сущность. Луи Деллюк, автор теории, отмечал важность извлечения «характерного» в лице и поиска самого характера в физиогномической выразительности и мимике человека.

Louis Delluc «Le Chemin d’Enora», 1920

/ деталь

Однако режиссеры используют эффект приближения не только для демонстрации лица. Важную роль в системе кино играет деталь — кадр, в котором «весь акцент делается на одном-единственном объекте» [2]. Это может быть важный в контексте повествования предмет, его фрагмент или часть тела. В техническом плане «выхваченный» из общего кадра объект часто используется в качестве перебивки для придания визуальному ряду динамики.

К драматургическим функциям детали в кинотеории относят:

1. Показ целого через его часть

Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом», 1929

2. Психологическое воздействие

Сергей Эйзенштейн «Броненосец „Потемкин“», 1925

Сергей Эйзенштейн «Броненосец „Потемкин“», 1925

Chris Marker, Alain Resnais «Nuit et Brouillard», 1955

Chris Marker «Sans Soleil», 1983

3. Акцент на смысловом значении:

Сергей Эйзенштейн «Октябрь», 1927

Chris Marker, Alain Resnais «Nuit et Brouillard», 1955

В качестве детали часто выступает фрагмент тела, например, ухо, губы, руки, шея. Особой спецификой обладает так называемый «итальянский план», при котором акцент смещается на глаза героя.

Louis Delluc «La Femme de nulle part», 1923 / Сергей Эйзенштейн «Броненосец „Потемкин“», 1925 / Сергей Эйзенштейн «Иван Грозный», 1944 / Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом», 1929

Chris Marker «Sans Soleil», 1983 / Chris Marker «Level Five», 1997

Marie Menken «Geography of the Body», 1943

«Vultus est index animi» (дословно: глаза есть зеркало души) [3]

Carolee Schneemann «Fuses», 1967

Marie Menken «Geography of the Body», 1943

[1] H. Münsterberg. The Film: A Psychological Study. The Silent Photoplay in 1916. NY: Dover Publications. 1970 г.

[2] Ж. Делез. Кино. М: Ad Marginem. 2019 г.

[3] Марк Тулий Цицерон

ОБЪЕКТ В ПРОСТРАНСТВЕ. СПЕЦИФИКА МОНТАЖА

Крупный план — это не просто изолированный от общего повествования кадр, он особым образом встраивается в систему фильма. Развитие монтажа напрямую повлияло и на эволюцию крупного кадра, поскольку его теоретическое и практическое осмысление позволило приблизиться к визуальной гармонии и многогранности конструирования реальности из множества фрагментов.

/ эффект Кулешова

Крупному плану по Кулешову присуща функция «вырывания», обособления кадра из пространственно-временных отношений. При этом смысловая цельность складывается при сочетании между собой самостоятельных элементов, вводящих в контекст и формирующих общую линию повествования.

Выделяют несколько подвидов эффекта. Например, «географический эксперимент» — эффект, нацеленный на ощущение единства места. Он заставляет зрителя полагать, что действия разворачиваются в одной точке, даже если кадры были отсняты в нескольких разных локациях.

Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом», 1929

Еще одна примечательная разновидность эффекта Кулешова — «творимый человек». Здесь ключевой задачей является создание единства действия. Снимая отдельные части тела человека, режиссеру необходимо скомпоновать кадры так, чтобы создать у зрителя ощущение, что все это — один герой.

Chris Marker «La Jetée», 1962

/ наслоение

Согласованность места и действия на экране может достигаться и альтернативными способами. Например. посредством наложения кадров друг на друга

Louis Delluc «L’Inondation», 1924

Carolee Schneemann «Fuses», 1967

/ приближение и отдаление

Иногда режиссеры пренебрегают склейкой разноплановых кадров для создания более живого, естественного эффекта приближения. Так называемое действие соматической камеры передает картинку подобно человеческому взгляду.

Carolee Schneemann «Fuses», 1967

Chris Marker «Sans Soleil», 1983

Движение камеры также может быть механизировано

Chris Marker «Level Five», 1997

ГАПТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛЬНОСТЬ. НОВЫЙ ОПЫТ ЗРИТЕЛЯ

«haptikos» (греч.) — «прикасаюсь», «могу дотронуться».

Кинотворчество представителей экспериментального кино во многом соотносится с понятием гаптической визуальности, которое со стороны зрителя представляет собой стремление, необходимость не только видеть, но и «ощупывать» происходящее на экране. Гаптическое кино уводит на задний план нарратив и фокусируется не столько на смыслах, сколько на получении нового зрительского опыта. Это перекликается с концепцией экспериментального кино, режиссерам которого важно, чтобы зритель созерцал само изображение, а не был втянут в поток повествования. Сознательно или бессознательно, основываясь на принципах гаптической визуальности, режиссеры выстраивают фильм так, чтобы максимально приблизиться к зрителю. Данный эффект во многом достигается благодаря воздействию на чувственный опыт и установлению тактильной связи.

Одним из важных механизмов достижения «осязаемости» картины является вовлечение зрителя и установление с ним прямого контакта. Через близкое телесное присутствие происходит коммуникация человека, кино и режиссера.

Carolee Schneemann «Fuses», 1967

Stan Brakhage «Window Water Baby Moving», 1959

Stan Brakhage «Window Water Baby Moving», 1959

«Осязательные образы могут вызвать чувство совместного проживания чего-то хрупкого и конечного» [1]

Артавазд Пелешян «Жизнь», 1993 / Stan Brakhage «Window Water Baby Moving», 1959

Также гаптическое кино работает с телесной памятью. Например, в рамках фильма режиссер часто пытается воздействовать на воспоминания зрителя о том, как он чего-то касался. В этом контексте важную роль играет деталь: гаптическая визуальность напрямую задействует тело зрителя, поэтому для передачи ощущения прикосновения в основном используются образы рук и кожи.

Carolee Schneemann «Fuses», 1967

Carolee Schneemann «Fuses», 1967 / Marie Menken «Geography of the Body», 1943

Marie Menken «Geography of the Body», 1943

Carolee Schneemann «Fuses», 1967

Понятие гаптической визуальности во многом осмысляется теоретиком медиа Лорой Маркс. Она выводит перечень эффектов и приемов, которые раскрывают осязательные свойства кинематографа. Примечательно, что многие из них активно применяются режиссерами экспериментального кино, что еще раз подтверждает близость упомянутых медиумов.

Например, тактильность кинокартины достигается благодаря использованию пленки. Ее естественные световые искажения, засвеченность и затемнения, царапины и зерно напрямую воздействуют на чувственное восприятие зрителя.

Stan Brakhage «Dog Star Man», 1962-1964

Низкое разрешение, размытость и неясность — еще один эффект, описанный Л. Маркс.

Отдельно необходимо подчеркнуть прием съемки тела с близкого (иногда слишком) расстояния. Упоминая его, в первую очередь вспоминается творчество Мари Менкен. В фильме «Geography of the Body» части тела настолько близки к камере, что они уподобляются природным ландшафтам. Радикальное сближение киноаппарата и женского туловища выводит образ обнаженной девушки из сексуального, культурного и социального контекста.

Marie Menken «Geography of the Body», 1943

Пикселизация — прием, который также придает кинематографу осязательные свойства.

Chris Marker «Sans Soleil», 1983

Chris Marker «Level Five», 1997

[1] Л. Маркс. Осязательная эстетика. М.: Художественный журнал. 2019 г.

УВЕЛИЧИТЕЛЬНАЯ ПРИЗМА

Эффект сверхприближения (в данном случае — приближения к исследуемому объекту) в экспериментальном кино достигается еще и посредством использования нестандартного инструментария. Например, увеличительного стекла или микроскопа.

В раннем кинематографе тоже есть примеры применения линз, однако их смысловое и функциональное значение существенно отличается от специфики более поздних экспериментов.

Albert Smith «Grandma’s Reading Glass», 1900

Albert Smith «As Seen through a Telescope», 1900

Так, например, увеличительное стекло в лентах Альберта Смита — это попытка органично вписать сверхкрупную съемку в полотно фильма так, чтобы исключить шок зрителя, связанный с членением тела. Режиссер чередует общие планы и детали, при этом показывая человека как бы в естественных жизненных обстоятельствах: например, любопытный внук рассматривает под лупой разные объекты. Тем самым он дает зрителю раннего кинематографа обоснование для сверхприближения: лицо близко, потому что так устроена лупа, а не потому что оно отделено от тела.

Дзига Вертов «Человек с киноаппаратом», 1929

Chris Marker «Level Five», 1997

Взгляд через увеличительное стекло экспериментальных режиссеров совсем иной. С помощью своеобразной призмы они рассматривают объекты с нестандартных ракурсов и наделяют их нестандартными коннотациями.

Marie Menken «Hurry Hurry», 1957

Marie Menken «Hurry Hurry», 1957

Радикальное приближение к объекту делает его абстрактным: сложно сразу понять, что представлено в кадре. Внезапное «разгадывание» истинного образа становится для зрителя шокирующим.

Stan Brakhage «The Garden of Earthly Delights», 1981

Быстрое чередование кадров оказывает на зрителя гипнотический эффект — он еле успевает считать общий образ, разглядеть текстуры в потоке фильма становится довольно сложной задачей.

Отчасти использование приема продиктовано внешними обстоятельствами, в которых авторы находят почву для дальнейшего развития кино. Так, например, авангардные визуальные решения и приемы Стэна Брэкиджа родились в предельно кризисный период как для него самого, так и для кинематографа в целом. Бедность и нищета значительно ограничивали режиссеров — снимать крупные ленты не представлялось возможным, поэтому были найдены новые техники и формы визуального искусства.

«Эти сумасшедшие мотыльки летят на свет лампочек, и обжигают себя до смерти. То же самое происходит и со мной. У меня нет достаточного количества денег, чтобы делать эти фильмы, и… Я не могу прокормить своих детей, как следует, из-за этих проклятых фильмов. Понимаете? И я сгораю заживо здесь… Что поделать? В некотором смысле, я на себе испытываю весь этот ужас самосожжения» [1]

Stan Brakhage «Mothlight», 1963

Стэн Брэкидж не просто проникает внутрь объекта, для него акт творчества — это попытка даровать мотыльку вторую жизнь, оживить, воссоздать «некое подобие жизни с помощью кинокамеры, аппарата движущихся изображений» [2]. Невероятно новаторские, граничащие с современными спец.эффектами текстуры Брэкиджа оказывают особое воздействие: в череде быстро сменяющихся абстрактных кадров зрительно «выхватывается» философская суть фильма. Естественная, природная тяга к свету в конечном счете приводит к гибели. Но свет кино становится спасительной силой и воскрешает.

[1] Из интервью С. Брэкиджа

[2] Из интервью С. Брэкиджа

РАСТВОРЕНИЕ. ОБЪЕКТ СТАНОВИТСЯ ТЕКСТУРОЙ

Экстремальное приближение к предмету исследования перерастает в его «растворение» внутри кадра. Этот пик близости камеры и окружающей реальности означает, что визуальность переходит в принципиально новую плоскость — полноценную работу с абстракцией и образом объекта, который скорее напоминает паттерн.

Carolee Schneemann «Fuses», 1967

Nathaniel Dorsky «Song and Solitude», 2006

Nathaniel Dorsky «Threnody», 2004

Chris Marker «La Jetée», 1962

Таким образом, в ходе визуального исследования стало очевидно, что представители экспериментального кино значительно повлияли на развитие крупного плана. Отделяясь от театра и осмысляя опыт первых режиссеров, они вывели прием на новый функциональный, технический и эмоциональный уровень — попытка установить контакт со зрителем привела к радикальной близости. Авангардные, во многом шокирующие решения экспериментальных режиссеров открыли зрителю новый опыт визуального восприятия как кино, так и мира в целом.

Фильмография:

[1] Дзига Вертов: «Человек с киноаппаратом»

[2] Артавазд Пелешян «Начало», «Мы», «Жизнь»

[3] Сергей Эйзенштейн: «Броненосец „Потемкин“, „Октябрь“, „Иван Грозный“

[4] Stan Brakhage: „Window Water Baby Moving“, „Dog Star Man“, „Mothlight“, „The Garden of Earthly Delights“

[5] Louis Delluc: „Le Chemin d’Enora“, „La Femme de nulle part“, „L’Inondation“

[6] William Dickson: „Fred Ott’s Sneeze“

[7] Nathaniel Dorsky: „Threnody“, „Song and Solitude“

[8] Chris Marker: „Nuit et Brouillard“, „La Jetée“, „Sans Soleil“, „Level Five“

[9] Marie Menken: „Geography of the Body“, „Hurry Hurry“

[10] Albert Smith: „Grandma’s Reading Glass“, „As Seen through a Telescope“

[11] Carolee Schneemann: „Fuses“

[12] James Williamson: „The Big Swallow“