Немецкий экспрессионизм в кино как предвестник фашистской Германии

«Крушение политических систем влечет за собой разложение психологических систем, и в воцарившейся неразберихе укоренившиеся внутренние установки, почуяв свободу, обязательно вырвутся наружу, независимо от того, угодны они или нет».

Зигфрид Кракауэр, «От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино»

РУБРИКАТОР

(1) Введение (2) Внутренний конфликт (3) Услужливая масса (4) Декорации –– улицы Германии (5) Идеальный человек (6) Тираны и диктаторы (7) Заключение

Когда говорят о немецком кинематографе 20-х годов, имеют в виду время существования Веймарской республики — период от Ноябрьской революции 1918 года до восхождения национал-социалистической диктатуры в 1933 году. Ранее немецкий кинематограф не выдерживал конкуренции с иностранными фильмами — те были более популярны среди людей. После первой мировой войны был запрещен импорт кинолент из других стран, что дало немецким режиссерам широкое поле для экспериментов.

Война глубоко травмировала общество. Тяжелые эмоции сформировали коллективную травму, а она, в свою очередь, нашла яркое выражение в экспрессионистских фильмах. Именно они сделали немецкий кинематограф заметным и известным. Послевоенные фильмы отражали переживания немцев и формулировали все новые и новые загадки для зрителей. На немецкое кино того времени также оказало, во-первых, развитие киностудии УФА, известное пропагандистскими националистическими кинолентами; во-вторых, мода на экспрессионистское живописное искусство и подразумевающиеся под ним новые интеллектуальные воззрения — отказ от прошлого и устремление к завтрашнему дню.

В своей работе я концентрирую внимание на трех периодах. Почему сразу на трех? Только так, по моему мнению, можно более точно уловить изменения в стремительно развивающемся немецком кинематографе 1920–1930-х годов и разобраться в его взаимосвязях с историей Германии.

Первый период — 1920–1925 годы — расцвет немецких экспрессионистских фильмов. Второй — время «новой вещественности» в кино. Тогда предпочтение отдавалось острым социальным темам — алкоголизму, нищете, проституции — в реалистичном свете. И хоть режиссеры «золотых двадцатых» отрицали субъективность экспрессионизма и его чрезмерную эмоциональность, в некоторых фильмах все равно прослеживались черты предшествующего периода; о них также будет обращено внимание в этой работе. Третий период — поиск баланса между «новой вещественностью» и экспрессионизмом. Во время совмещения этих двух стилей Фриц Ланг снял известный «Метрополис» (1927 г).

Моё исследование построено на рассуждениях Зигфрида Кракауэра –– немецкого кинокритика, социолога массовой культуры, который создал учение о тесной связи кино и психологии масс.

Вдохновившись его тезисами, я сделала это визуальное исследование, которое утверждает гипотезу: кинематограф одновременно и отражает психологию масс, и воздействует на нее, освещая искусство кино как инструмент мощного влияния. Для анализа были выбраны фильмы: «Кабинет доктора Калигари» Роберта Вине, «Носферату, симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау, «Улица» Карла Грюне, «Кабинет восковых фигур» Пауля Лени, «Нибелунги», «Метрополис», «Доктор Мабузе, игрок» и «М» Фрица Ланга.

Я выбрала эту тему, основываясь на личной симпатии к кинолентам, имеющим черты немецкого экспрессионизма. Мне было интересно узнать, мог ли кинематограф 20–30х годов предвидеть ужасы фашистской Германии, которые позже переросли в мировую катастрофу всего человечества. И если мог, то как?

ВНУТРЕННИЙ КОНФЛИКТ

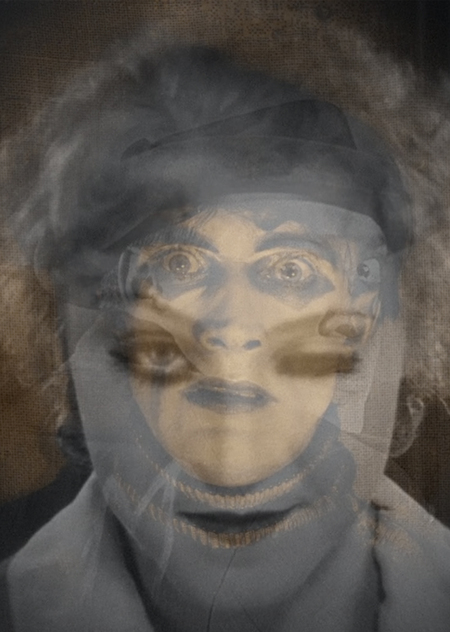

«Кабинет доктора Калигари», снятый Робертом Вине в 1920 году, показывает метания немецкой души. Граждане не находили себе места, ведь попытка бегства от постепенно ужесточающейся власти приводила в смятение. Искалеченное первой мировой войной коллективное сознание проявилось в видениях, показанных в «Кабинете доктора Калигари».

С помощью контрастов и теней Роберт Вине достигает ощущения всеобщего надвигающегося ужаса и атмосферы ночного кошмара, граничащего с реальностью. Режиссер играет с сознанием зрителя, демонстрируя крупным планом панические состояния героев, используя контраст цвета пленки. Грань между выдумкой и реальностью стирается.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Иронично, что спокойствие более привычно для эпизодов в доме для душевнобольных; непредсказуемая улица, внушающая страх своим угловатым видом и происшествиями, не может дать того спокойствия (хотя и от всеобщего отчаяния), которое царит в психбольнице. Постоянства нет и в финале фильма: зрителю не дают точного ответа на все возникшие при просмотре вопросы. Финал открыт. Он погружает человека, живущего в нестабильной Германии 1920–1930-х годов, в ещё большие раздумья.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

В фильме «Носферату, симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау конфликт отражен с помощью экспрессионистских приемов, основанных на контрастах. Черные деревья на фоне светлого неба, белоснежный парус, игра теней, кадры, снятые двойной экспозицией.

Нужная психологическая модель, которую формировал «Носферату», сводилась к следующей идее: страдания от тирании нужно достойно выдержать и тогда в жизнь придет счастье. Поэтому в киноленте Мурнау терпение главной героини — Нины — побеждает ужасающего вампира, как только она решает не бежать от него, а впустить в комнату. Приучение народа к терпимости и попытка сообщить людям о том, что нужно относиться к конфликту внутри сдержаннее.

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Фридрих Вильгельм Мурнау «Носферату, симфония ужаса», 1922

Киноленты наполнены ужасом — панические состояния героев, злодеи, видения, атмосфера ночного кошмара, граничащего с реальностью, — все это отражение внутреннего конфликта в душе гражданина Германии того времени.

УСЛУЖЛИВАЯ МАССА

В 1920 году Роберт Вине смог одновременно отразить последствия послевоенной общественной травмы и предвидеть её роль в формировании «культуры служащих». Так назвал этот феномен Кракауэр, который был убежден, что в образе Чезаре воплощен весь народ. Сомнамбула — преступник и жертва в одном лице. Чезаре — это портрет обыкновенного человека, которого обучили убивать по приказу. Он — немецкий народ, который так же безвольно и легко подчинится тирану — Гитлеру в лице доктора Калигари.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Кинокартина Фрица Ланга «Нибелунги», созданная в 1924 году, была задумана автором как объект проявления немецкой души. Режиссер хотел создать «визитную карточку» Германии для знакомства всего мира с их культурой. Однако позже «Нибелунги» стали печальным пророчеством для фашистского общества. Часто актеры, играющие обычных людей, не рассматриваются как отдельные личности, они становятся рисунком, подчеркивающим всемогущество представителей власти. Так, люди играют роль моста, по которому может пройти представитель власти. Четкая расстановка подчиненных проявляется и в кадре, где карлики служат украшением большой чаши с сокровищами их властителя.

Фриц Ланг «Нибелунги», 1924

Фриц Ланг «Нибелунги», 1924

Зигфрид Кракауэр назвал это явление «орнаментом масс». Прием вышел за рамки кинематографа и проявился в нацистском режиме, отличительной чертой которого была склонность к орнаментальности в построении человеческих масс. В гитлеровском фильме «Триумф воли» о нюрнбергском съезде нацистской партии 1934 года утверждается фетишизированная тяга властей к построению солдат согласно выверенным композициям.

Лени Рифеншталь «Триумф воли», 1935

«Метрополис» поражает своей декоративностью, и не всегда она достигается при помощи монтажа и декораций. Орнаментальность в кадре достигается сценами, где люди, обезличенные, сливаются в единую фигуру, где невозможно различить, кто есть кто. Это видно в сценах, когда каждый раз, то уходя, то приходя к рабочим местам, люди образуют орнаментальные группы. Также это просматривается в кадре, где рабочие спасаются от наводнения. Время и эпоха, подобно взбушевавшейся стихии, вскоре превратит людей в декоративную массу.

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

«Всякий раз, когда Гитлер разглагольствовал перед народом, он видел перед собой не сотни тысяч слушателей, а гигантскую мозаику, сложенную из сотен тысяч человеческих частиц».

Зигфрид Кракауэр, «От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино»

В одной из финальных сцен, где народный строй симметрично движется в сторону промышленного магната, отображено согласие с установлением тоталитарной власти. Этот эпизод позже был взят для формирования печально известной геббельсовской пропаганды, которая начала активно проникать в умы немцев с 1930-х годов. Из-за нее немецкий народ поверил в правдивость слов Гитлера и благие намерения фашизма.

ДЕКОРАЦИИ — УЛИЦЫ ГЕРМАНИИ

В период расцвета немецкого экспрессионистского кино особое внимание стало уделяться декорациям. Они использовались не просто фоном для основного действия, но самостоятельным «героем», отражающим хаос, давящую атмосферу улиц Германии, погруженную тогда в революционные мысли радикально настроенных горожан. Впервые этот прием появляется в «Кабинете Доктора Калигари». Декорации там часто «ведут» героев и заставляют их совершать те или иные действия. Они воплотили всеобщее «бегство в самих себя», которое переживали немцы в послевоенные годы.

Например, в сцене первого визита доктора Калигари к городскому советнику мы видим слева стрелку, которая указывает направление, которому далее последует герой. Ту же функцию выполняет сцена с висящим на улице объявлением об убийстве, которое буквально «впечатано» в стену, а не просто наклеено на неё. Оно как бы указывает на неизменный ход судьбы друга главного героя, который вскоре умрет.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Острые клинообразные формы, резкие наклоны декораций, орнаментальные рисунки — всё это особенности, которые придают пространству ощущение условности и символизируют разрушенный внутренний мир главного героя. Создается ощущение человеческой беспомощности в мире, где на его жизнь преимущественно влияет улица, то есть нечто внешнее, а не личные мотивы и желания.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Вине достигает высшей точки эмоционального напряжения, также добавив на стены декораций надписи. В одном из финальных эпизодов желание безумного психиатра подражать Калигари достигает пика: оно настолько сильно, что выходит из глубин его души вовне, выражаясь в нервно прыгающих буквах, из которых складываются слова: «Я должен стать Калигари» — и заполняя все пространство. Немой фильм неожиданно вступает в диалог со зрителем, словно хочет предупредить о приближающемся хаосе.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Примечательно и то, что привычные предметы показаны в гротескной форме. Стулья в сценах с бюрократическими работниками предстают неестественно высокими. Иронично и то, что действия в фильме со стороны работников закона были всегда не очень инициативными, больше ленивыми. Все проблемы в городе решали сами горожане. Это также отражается в декорациях: неисчислимые ступени ведут в гору к полицейскому участку, в сумасшедшем доме три параллельных ряда бегущих лестничных ступеней: они намекают на высокий статус доктора Калигари, который занимает высшее положение в этой иерархии. Размер стульев, устремленные ввысь лестницы высмеивают политический аппарат и показывают его как систему, неспособную успокоить общественные волнения как в фильме, так и на улицах Германии.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Фильм Карла Грюна «Улица», снятый в 1923 году, продолжил идею отражения общественных волнений через «гипнотическое» влияние улицы на человека. Хотя фильм и был выпущен в период расцвета «новой вещественности» в кино, он все еще доносил мысли языком экспрессионизма. Главным приемом, указывающим на это, является наличие ночных сцен с искажением теней. В них раскрывается двойственность как характера главного героя, так и улицы. Здесь городские постройки становятся отдельным действующим лицом, воплощая в себе накаленные эмоции народа — так же, как в «Кабинете доктора Калигари». Однако здесь улица имеет более привычный вид для зрителя — фонарные столбы, дома и мощеные дороги, — поэтому первоначально она внушает доверие.

Карл Грюне «Улица», 1923

Но только поначалу. На самом деле улица, как и власть, всегда следит за личной жизнью граждан. От глаз никуда не деться, надсмотр вездесущ.

Фильм-антиутопия Фрица Ланга «Метрополис» неслучайно делает акцент на разделении города будущего на нижнюю и верхнюю улицы. Последняя — невероятное место с обилием небоскребов и машин, предназначенное для элиты общества, «прожигающей» жизнь в земных удовольствиях. Нижняя часть города предназначена для рабочих и лишена естественного дневного света; дни низших слоев общества проходят в обслуживании машин. В фильме Фриц Ланг создал органичный синтез экспрессионизма и «новой вещественности», который смог максимально полно и эмоционально отразить классовый конфликт, обострившийся в этот период. Уже в 1927 году «Метрополис» предсказывает страну, чьи улицы безопасны и приветливы лишь для «чистой нации Германии».

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

Так, на примерах кинокартин «Кабинет доктора Калигари», «Улица», «Метрополис» прослеживаются абстракция и хаос, которые служат в качестве основных приемов для отображения социальных волнений. Позже они пророчески отразились в демонстрациях на улицах Германии, возглавляемых нацистами, стремящимися к построению национал-социализма. По моему мнению, они вводятся режиссерами в первую очередь для опосредования — важной составляющей диалога о власти со зрителем.

ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Создание идеальной немецкой нации было одной из главных целей Гитлера. Формирование нового типа человека также предсказал кинематограф 1920-х–1930-х годов.

После поражения Германии в Первой мировой войне нужно было поднять дух народа, представив ему пример для подражания — смелого героя-патриота. Это удалось сделать с помощью фильма Фрица Ланга «Нибелунги». Главный герой — Зигфрид — сын короля Зигмунда, который ради возлюбленной совершил немало подвигов: он убил дракона, завладел сокровищем нибелунгов, подчинил себе двенадцать королей. Немецкий эпос приблизился к современности и пробудил в умах людей желание стать отважным национальным героем.

Фриц Ланг «Нибелунги», 1924

«Метрополис» также стал примером, провозглашающим процесс «строительства» нового человека. Он был воспринят двояко: показав печальные последствия наделения робота интеллектом и другими человеческими качествами, фильм, однако, породил в умах людей мысль о возможности создать нацию, состоящую из правильно запрограммированных машин, полных противоположностей Лже-Марии. Фриц Ланг писал, что Гитлер был без ума от репрезентации будущего в том числе из-за идеи, что идеального члена общества можно искусственно создать — нужно лишь правильно его настроить.

Фриц Ланг «Метрополис», 1927

В эти же годы активно развивалось «Движение молодых». Оно было направлено на популяризацию активного отдыха, изучения фольклора, художественной самодеятельности среди молодежи Германии и изначально имело исключительно оздоровительный подтекст. Однако во второй половине 20-х «Движение молодых» стало соединяться с нацистским движением и начало распространять идею о необходимости формирования здоровой «чистой» расы.

Эти воззрения позже отразились на появлении культурфильма как образовательного жанра кинематографа Третьего рейха. В них прославлялись здоровый образ жизни, танцы и спорт, делали акцент на демонстрации здорового тела и его возможностей. При формировании нацистской Германии культурфильмы обрели негативный пропагандистский характер. Позже Лени Рифеншталь, снявшая культурфильм «Олимпия», станет одной из главных деятельниц кино Третьего рейха.

Лени Рифеншталь «Олимпия», 1938

ТИРАНЫ И ДИКТАТОРЫ

В немецких экспрессионистских кинолентах во главе сюжета часто стоит фигура властного безумца или убийцы. Обычно он имеет власть над остальными персонажами, привносит хаос в повседневную жизнь простого народа

Зарождение тирана как типа героя можно отнести к «Кабинету доктора Калигари». Зигфгрид Кракауэр в своей книге-исследовании немецкого экспрессионистского кино назвал Калигари главным предшественником Гитлера. Доктор применяет гипноз для управления сознанием пациента, что можно сравнить с пропагандой Третьего рейха, имеющей гипнотическое влияние на умы немецких людей.

Роберт Вине «Кабинет доктора Калигари», 1920

Калигари обретает двойников, продолжающих идею тирании со стороны власти в фильмах последователей. В фильме Мурнау «Носферату, симфония ужаса» злодей был изображен вампиром. Родство Калигари и доктора Мабузе из фильма Фрица Ланга «Доктор Мабузе, игрок» прослеживается сразу: герой Ланга обладает гипнозом, а также умением уклоняться от закона. В финале фильма Мабузе сходит с ума, что также имеет параллели с безумным характером Калигари.

Фриц Ланг «Доктор Мабузе, игрок», 1922

Тираны, в чьих руках сконцентрирована абсолютная власть, появляются и в «Кабинете восковых фигур», выпущенном в 1924 году Паулом Лени. Кинолента заимствует экспрессионистские приемы и представляет сразу трех тиранов. В фильме Лени есть место не только ужасу, но и насмешке над власть имеющими. Сцена, где Иван Грозный стоит между двумя створками двери, на каждой из которых изображены святые, комична. Он как бы сравнивается с их чистотой, но, разумеется, из желания посмеяться над неправдой.

Пауль Лени «Кабинет восковых фигур», 1924

Пауль Лени «Кабинет восковых фигур», 1924

«Постоянство, с которым в те годы немецкая фантазия возвращалась к этой теме, говорит о том, что проблема неограниченной власти неотвязно мучила коллективное сознание».

Зигфрид Кракауэр, «От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино»

В кинокартине «М» Фрица Ланга, которая наследует и осовременивает некоторые экспрессионистские приемы, автор дает понять зрителю, что болезненные склонности тиранов не могут больше быть оправданы внешними силами или гипнозом. Убийцу детей –– некого «М» –– можно отнести к последователю «экспрессионистского» типа злодеев. В сцене признания перед судом он говорит: «Меня всегда что-то подгоняло на улицах, за спиной кто-то незримо шел по пятам. Это был я сам. Мне иногда мерещилось, что я сам хожу за собой и не могу избавиться от преследования… Хочу убежать… Я больше не могу…» Почти впервые мы видим исповедь тирана, который признает свою вину; он как бы раскаивается за все злодеяния, совершенные Калигари, Мабузе и другими. «М» отличается от предшественников еще одним аспектом: он сочетает в себе и надзирающего Калигари, и исполнительного Чезаре, становясь врагом и для самого себя тоже.

Фриц Ланг «М», 1931

Теперь зрителю доступно сразу несколько примеров жестоких тиранов и их влияния на общество. Однако что с этим делать? Фильмы умалчивают. Германии предстоит узнать это в недалеком будущем 1930–1940х годов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Немецкое экспрессионистское кино отразило психологию народа и волнения, происходящие в обществе в 1920–1930-е годы и связанные с послевоенными переживаниями, кризисами в самоопределении нации. Это направление в кино выделялось среди прочих в первую очередь красочными художественными средствами: деформацией и кадра, и пространства, контрастом цвета и смысла. Приемы напрямую отражали страх и «поломанный» (поэтому часто видна «искаженность») внутренний мир людей. Также экспрессионистское кино имело «пророческий» характер: оно объясняло и правдиво отображало историю развития Германии с начала двадцатого века до правления Гитлера, явно предугадывая этот страшный период эпохи.

Цыганова В. Время, место и кино: Германия. 1920-е. Экспрессионизм / Цыганова В. [Электронный ресурс] // TimeOut: [сайт]. — URL: https://www.timeout.ru/feature/vremya-mesto-i-kino-germaniya-1920-e-ekspressionizm (дата обращения: 20.11.2023).

Неизвестный автор Экспрессионизм (кино) / Неизвестный автор [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт]. — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Экспрессионизм_(кино) (дата обращения: 20.11.2023).

Кракауэр З. От Калигари до Гитлера: психологическая история немецкого кино [Текст] / Кракауэр З. — 1 изд. —: Искусство, 1977 — 320 c.

Карл Грюне «Улица» https://i.pinimg.com/originals/77/12/8c/77128cf235af90170603a491a56f05df.jpg (дата обращения: 20.11.23)

Фриц Ланг «Метрополис» https://img-fotki.yandex.ru/get/16145/306248249.e/0_12741f_9a423514_orig (дата обращения: 22.11.23)

Фриц Ланг «Нибелунги» https://images-s.kinorium.com/movie/shot/14154/w1500_48801972.jpg https://images-s.kinorium.com/movie/shot/14154/w1500_48801966.jpg (дата обращения: 22.11.23)

Лени Рифеншталь «Олимпия» https://imgprx.livejournal.net/1f2d0bb3490b29a1b2237fb35f25f2c08360c653/x_bV67g1bdCj_LlyeC_M7mk64BhmQPWjVke-csqcb3icOrP67t5XSSG47BYtghSQtP3ijpGYPun040eEopfbKAUIw8NtmwlCl69H8ZlgmNhBRTLv8kQQhfwm9lpTg2FPjVQSg2tr_ln_wOTTl6II-w2ZhbUtasntlwbaSK-RT32pbucu8z97CpOAAohCF9Gh; https://i.pinimg.com/originals/c6/0a/a8/c60aa89f2bd9d196bfdd51e0e3ac9c74.jpg (дата обращения: 22.11.23)

Пауль Лени «Кабинет восковых фигур» https://v-v-v.ru/wp-content/uploads/2022/03/vosk-1.jpg (дата обращения: 22.11.23)