Манифест метамодернизма

От цинизма к осцилляции

Искусство конца XX века во многом оказалось в ловушке собственного успеха: постмодернистская критика модернистских утопий довела недоверие к истине и большим нарративам до логического предела, где любая позиция выглядит подозрительной, а серьёзность наивной. В этой ситуации искусство часто превращалось в игру с цитатами, самоироничный комментарий к комментариям, в то, что критики называли «умным, но эмоционально пустым» высказыванием. Манифест метамодерниста предлагает альтернативу, вводя фигуру осцилляции — колебания между полюсами веры и сомнения, иронии и искренности, наивности и критики. В нём искусство понимается как напряжённое движение между несовместимыми режимами, как «электрическая машина», в которой именно разность потенциалов порождает энергию смысла и аффекта. Понятийный аппарат исследования фиксируется заранее. Под осцилляцией понимается не компромисс «посередине», а динамическое движение между несовместимыми режимами, из которого и возникает смысл. Под «двойным рождением» — медиальная логика настоящего, которое одновременно переживается и архивируется, становясь сразу опытом и памятью. «Научно‑поэтический синтез» трактуется как право искусства работать с данными, архивами и процедурами проверки, не теряя образной и эмоциональной силы; «ошибка как смысл» — как продуктивность сбоев, размытостей и пробелов, через которые видна сама структура сокрытия и власти.

Методологически работа опирается на визуальный анализ и контекстуальное чтение произведений, сравнительный разбор сюжетов и форм, а также на сопоставление художественных решений с категориями манифеста. Эмпирическая база включает несколько примеров из современного искусства, где явно или скрыто реализуются принципы осцилляции: колебание между документом и вымыслом, между личным и политическим, между архивом и перформативным настоящим. Такой набор кейсов позволяет не только иллюстрировать тезисы, но и проверить их границы: где осцилляция даёт добавочную глубину, а где распадается в эклектику.

LaBeouf, Ronkko & Turner by Nic Walker, «#TOUCHMYSOUL», 2015.

«TOUCHMYSOUL» — это четырёхдневный перформанс коллектива LaBeouf, Rönkkö & Turner, проект исследует, возможно ли «по‑настоящему» прикоснуться к душе другого человека через телефон и онлайн‑сети, и что вообще сегодня значит эмоциональная связь в условиях цифровой медиированности. Люк Тернер в интервью подчёркивал, что для коллектива важно исследовать магический, а не «секретный» аспект искусства: не закрытую, элитарную жесткость, а открытые, иногда неловкие формы совместного опыта. Проект показывает, как в мире информационного шума и сетевой энтропии именно микроскопический сдвиг — один конкретный звонок, одна фраза — может переживаться как реальное, телесное и аффективное различие на фоне потока, и именно в этом минимальном отличии и рождается произведение.

LaBeouf, Ronkko & Turner by Nic Walker, «#TOUCHMYSOUL», 2015.

Люк Тернер публикует манифест метамодернизма в 2010 году, который формулирует иную «структуру чувства» начала XXI века: мир понимается как пространство колебания между полюсами — верой и сомнением, иронией и искренностью, наивностью и рефлексией. В этой логике искусство перестаёт быть либо модернистской «машиной истины», либо постмодернистским «игровым комментарием», и становится полем осознанного движения между этими режимами. В манифесте несколько раз задаётся вопрос о роли искусства сегодня: оно мыслится как исследование различий в мире растущей энтропии, как работа с одновременной ностальгией и футуризмом, и как научно‑поэтический поиск истины, где «ошибка порождает смысл». В моем визуальном исследовании отстаивается позиция «за» это понимание искусства: тезис в том, что именно такая метамодернистская установка даёт современным художникам адекватный язык и инструменты для работы с кризисной, противоречивой реальностью.

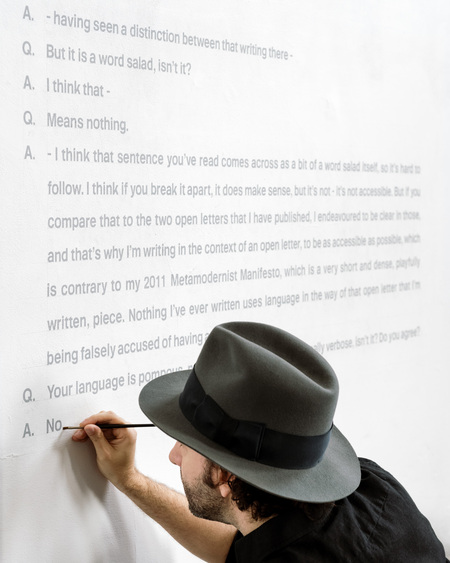

«Cross-examination», Luke Turner, 2025.

Проект Люка Тернера 2025 года: настенная текстовая работа и одновременно перформанс. Тернер в течение 28 дней собственноручно наносил текст на стены галереи графитом и акрилом по эмульсионной краске, работая «вживую» на лестнице и параллельно общаясь с посетителями. Автор стыкует фрагменты своего Metamodernist Manifesto 2011 года с репликами из судебного разбирательства, где этот манифест был зачитан в суде в попытке доказать «несвязность» его работы и связать её с академическим антифашистским текстом, ошибочно приписанным художнику. В экспликации Beaconsfield подчёркивается, что текст строится как обмен репликами — своего рода драматургия перекрёстного допроса, где художественное высказывание становится объектом юридической риторики. С точки зрения собственной метамодернистской теории Тернера, проект можно читать как саморефлексивный эксперимент над манифестом: его положения об осцилляции и «информированной наивности» буквально проходят испытание перекрёстным допросом и остаются «в силе» после юридической проверки. Одновременно длительное физическое письмо текста на стене, разговоры с публикой и включённость в экологически и институционально ориентированный проект «Manifesto for Sustainable Experimentation» укладываются в линию работ, где художник исследует, как манифесты могут существовать не только как теоретические PDF‑файлы, но и как живые, уязвимые, телесно переживаемые формы в пространстве искусства.

Манифест можно читать как серию тезисов о том, чем сегодня занимается искусство и в каких условиях оно действует

Во‑первых, оно мыслится как практика, работающая не в режиме выбора «правильной стороны», а в режиме постоянного качания между взаимоисключающими установками. Центральный образ — «пульсирующие полярности огромной электрической машины», где движение между диаметрально противоположными идеями и есть способ привести мир в действие. Это радикально отличается и от модернистской уверенности в единственно верной истине, и от постмодернистского отказа брать на себя какую‑либо онтологическую или этическую ответственность. Во‑вторых, манифест подчёркивает, что все явления необратимо сползают к состоянию максимальной энтропии, а значит, искусство имеет дело с миром распада, фрагментации и информационного шума. В таких условиях произведение искусства возникает там, где удаётся родить или обнаружить различие — минимальный сдвиг, отличимость на фоне хаоса, которая переживается телесно и аффективно. Эта установка сближает искусство с исследованием и одновременно с опытом: художник не просто произносит высказывание, а конструирует ситуацию, в которой зритель физически чувствует разрыв, нестыковку, «трещину» в привычной картине мира.

Художник Свен Дрюль пишет почти фотореалистичные «пейзажи», но исходным материалом для них служат не реальные виды природы, а текстурные фоны из компьютерных игр и 3D‑сред. Его лаковые картины осциллируют между романтической живописью ландшафта (Фридрих, Ла Кур) и чисто цифровым конструктором, между модернистской верой в живопись и постмодернистской игрой с симуляцией; художник не выбирает ни «чистую» природу, ни «чистый» виртуал, а заставляет их одновременно присутствовать в одном образе.

Sven Drühl, серия «Lacquer», 2024.

В инсталляции «Braudel’s Clocks» Полска строит шесть часов, каждые из которых идут в своём темпе и собирают на поверхности случайные следы — окурки, пыль, насекомых, листья. Визуально это почти энтропийный объект: деградирующие механизмы, рассыпающееся время, медленное замусоривание поверхности. Минимальное различие — разный ритм ходов, небольшое расхождение стрелок, микросдвиг в звуке — создаёт мощное ощущение «множества времён» и собственной потерянности внутри них. Зритель телесно переживает фрагментацию исторического времени: часы выглядят одинаковыми, но именно их небольшие расхождения и хаотичные следы жизни порождают смысл о распаде единого хода истории.

Agnieszka Polska, «Braudel’s Clocks», 2022.

Agnieszka Polska, «Braudel’s Clocks», 2022.

В‑третьих, в манифесте сформулирована важная для цифровой эпохи мысль о настоящем как о «двойном рождении непосредственности и устаревания». В контексте соцсетей и постоянно обновляющихся лент настоящее переживается как серия мгновенных вспышек, которые в ту же секунду отправляются в архив; мы одновременно ностальгируем по только что прожитому и устремлены в следующий апдейт. Искусство здесь работает с гибридной времённостью: оно активно использует архив, ретро‑эстетику, переработку модернистских и постмодернистских форм, но при этом пытается нащупать новые, ещё неустойчивые образы будущего. Наконец, один из самых радикальных пунктов касается научно‑поэтического синтеза. Авторы утверждают, что так же, как наука ценит элегантность формул и теорий, искусство может взять на себя поиски истины, используя любые типы информации — от эмпирических данных до афористических и вымышленных конструкций, независимо от их буквальной истинности. Ошибка, сбой, размытость, неполнота здесь становятся не проблемой, а источником нового смысла. Это легитимирует художественные практики, которые работают с архивами, статистикой, визуализациями данных, а также с глюками, багами, разрывами в репрезентации — и именно такие практики сегодня оказываются наиболее чувствительными к структуре цифровой реальности.

Trevor Paglen, «ImageNet Roulette», 2020.

Цифровой проект Тревера Паглена, где пользователь загружал своё фото и видел, как алгоритм, обученный на базе ImageNet, его «классифицирует» — результатом часто оказывались расистские, сексистские и стереотипные ярлыки. Здесь «сбой» и токсичные ошибки машинного зрения — не погрешность, а демонстрация встроенных предубеждений в больших датасетах, из них и складывается критический смысл работы о насилии алгоритмов по отношению к телам и идентичностям.

Trevor Paglen, «ImageNet Roulette», 2019.

Аргументы «за»: почему такое понимание искусства продуктивно

1. Оно вырывает искусство из тупика тотальной иронии

Постмодернистский жест разоблачения давно превратился в рутину: зрителю хорошо знакомы стратегии цитатности, апроприации, иронического расслоения высказывания, и они перестали радикализировать опыт. Более того, на фоне реальных кризисов (климат, миграция, цифровой надзор) искусство, которое только и делает, что демонстрирует условность любых нарративов, начинает восприниматься как безответственное или циничное. Метамодернистская установка позволяет вернуть серьёзность, не отказываясь от рефлексии. Художник может говорить о боли, несправедливости, утопиях всерьёз, зная, что его язык условен и компрометирован, и именно эта осведомлённая наивность и порождает специфическое напряжение его работ. В этом смысле метамодернизм не «откат к модернизму», а надстройка над постмодернизмом, использующая его критические инструменты, но не позволяющая им парализовать аффект и действие.

Luke Turner, Shia LaBeouf, «#iamsorry», 2014.

Перформанс Люка Тернера и Шайи ЛаБафа, показанный в Лос‑Анджелесе в феврале 2014 года, задуман как одновременно публичное извинение и критический комментарий к культуре знаменитости, плагиата и самому перформанс‑арту. Название с хэштегом #IAMSORRY отсылает к логике Twitter‑извинений и онлайн‑линча: Лабаф перенёс формат «я сожалею» из соцсетей в физическое пространство галереи, чтобы проверить, возможна ли вообще искренность в ситуации тотальной медиации. В галерее был организован маршрут из двух частей: сначала посетитель попадал в комнату со столом, на котором лежали разные объекты (игрушки, цветы, кнут, бутылка и др.), и мог выбрать один из них; затем по одному зрители заходили в отдельное помещение. Там за столом сидел Лабаф в смокинге, с бумажным пакетом на голове с надписью «I AM NOT FAMOUS ANYMORE», и молчал — зритель мог говорить с ним, молчать, делать что‑то с выбранным предметом, но «правил» ему никто не задавал. Позиция художника была демонстративно пассивной: он не сопротивлялся, не инициировал действия, часто плакал; субъективная инициатива и «власть» переходили к зрителю, которому предлагалось решить, что такое извинение и как с ним обращаться.

Luke Turner, Shia LaBeouf, «#iamsorry», 2014.

Luke Turner, Shia LaBeouf, «#iamsorry», 2014.

Если смотреть на «#IAMSORRY» через метамодернизм, он почти учебный пример осцилляции: зритель постоянно качается между верой и недоверием (это действительно покаяние или пиар‑трюк?), между эмпатией и агрессией, между желанием «наказать» и желанием «простить». Сам Лабаф одновременно занимает позицию искренне раскаивающегося и хладнокровно играющего роль артиста, и перформанс существует только в этом двойном режиме — он бы не работал, будь он однозначно либо честной исповедью, либо чистой манипуляцией. Концепция перформанса как раз и заключается в том, чтобы показать неразрешимость этого противоречия: в медийной культуре любой жест раскаяния всегда спектакль, но именно через спектакль и может быть сегодня осуществлена попытка «я сожалею».

2. Оно точно описывает опыт цифрового поколения

Формула манифеста о настоящем как одновременной непосредственности и устаревании удивительно точно схватывает режим существования в социальных сетях: любая публикация одновременно живётся «здесь и сейчас» и заранее мыслится как часть архива, бренда, хроники, будущей ностальгии. Статьи о метамодернизме подчёркивают, что молодое поколение, выросшее в онлайне, интуитивно живёт в состоянии постоянной осцилляции между самораскрытием и самопостановкой, между подлинностью и перформансом, между коллективным опытом и одиночеством перед экраном. Традиционные модели модернизма или постмодернизма плохо описывают этот опыт, тогда как метамодернизм прямо делает его своим объектом. Это делает манифест не только философским текстом, но и своего рода социологическим описанием «структуры чувства» начала XXI века, полезным для анализа того, как реально производятся и переживаются художественные высказывания в эпоху TikTok и NFT.

Например работа шведского художника Йонаса Лунда, сделанная в 2013 году для его выставки «The Fear of Missing Out» в роттердамском пространстве MAMA. Это типичный пример его «процессуального» и алгоритмического подхода: важнее не сам объект, а система, которая предписывает, какое именно произведение должно появиться.

Jonas Lund, «Coconut soap 7 min 50 sec video loop» («The Fear of Missing Out»), 2013.

Лунд разработал систему, анализирующую данные об успешных произведениях, материалах, длительностях, форматах и т. п., чтобы предсказать «оптимальные» параметры новых работ. Алгоритм выдавал инструкции: название, медиа, тип объекта, свойства; художник буквально следовал этому «техническому заданию» — «буквально, материалы были ровно теми, которые требовал алгоритм». В случае с «Cheerfully Hats Sander Selfish» алгоритм «решил», что нужно сделать работу из кокосового мыла и связать её с 7‑минутной 50‑секундной видеопетлёй. Лунд исполнил это как художник‑оператор.

Jonas Lund, «Parachute faces (diptych) Airwaves, 2 chairs digital c-print» («The Fear of Missing Out»), 2013.

Лунд интересуется не столько «красивыми объектами», сколько правилами игры: как решается, что такое «актуальное» и «успешное» искусство, какие невидимые алгоритмы (курсы, рейтинги, вкусы кураторов) формируют арт‑канон и цены. В проекте «The Fear of Missing Out» он доводит эту логику до гротеска: если рынок и так действует как набор алгоритмов успеха, почему бы не написать буквальный алгоритм, который их имитирует.

3. Оно расширяет поле искусства за счёт научно‑поэтического синтеза

В отличие от романтического мифа о художнике‑пророке или постмодернистского образа художника‑комментатора, метамодернистская фигура — это одновременно исследователь и поэт. Он имеет право работать с базами данных, статистикой, архивами, научными отчётами, но не для того, чтобы «иллюстрировать» науку, а чтобы создавать новые формы знания на стыке факта, вымысла и опыта.

Примеры таких практик — работы Тревора Паглена, который использует астрономическое оборудование и геоинформационные базы для фотографирования засекреченных объектов (военных баз, спутников слежки), превращая политическое расследование в абстрактно‑поэтические ночные пейзажи. Кураторы его ретроспективы подчёркивают, что размытость изображений — не технический дефект, а принципиальное высказывание о невидимости и недоступности инфраструктуры надзора. Тут буквально работает формула манифеста: ошибка (невозможность получить чёткий образ) порождает смысл (мы видим саму структуру сокрытия).

Секретная база АНБ в городе Буде, Великобритания. Фото: Тревор Паглен, 2014.

Система подводных кабелей АНБ на дне Атлантического океана. Фото: Тревор Паглен, 2003.

4. Оно задаёт этический горизонт без догматизма

Пункт о «прагматическом романтизме» и о необходимости осциллировать между оптимизмом и сомнением задаёт художеству не только эстетический, но и этический вектор. Художник не может больше позволить себе занимать позицию «ничего не значит, все виноваты, я лишь фиксирую». Одновременно от него не требуется наивной веры в простые решения; напротив, ценится честное признание собственной вовлечённости в противоречивые системы (капитализм, сети, институции) и попытка действовать внутри них, не притворяясь внешним судией.

Работы Ай Вэйвэя, посвящённые репрессиям и беженцам, демонстрируют именно такой тип ответственности: он использует язык инсталляции, архитектуры, фотографии и документального кино, чтобы говорить о политическом насилии, при этом постоянно рефлексируя собственную позицию звезды глобального арт‑мира, говорящей от имени других. Это не модернистский пафос «говорю истину народу» и не постмодернистская ирония «я всего лишь выставляю симптомы системы», а сложная этическая фигура, хорошо описываемая категориями метамодернизма.

Ai Wei Wei,"S.A.C.R.E.D. III», 2013.

Каждая из шести сцен — это трёхмерная диорама, размещённая внутри массивного металлического ящика, похожего на ржавый контейнер или гроб, которые расставлены по пространству как ряд замкнутых камер. Внутри коробов в масштабе воссоздана тесная камера, где Ай Вэйвэй всегда присутствует вместе с двумя охранниками на расстоянии вытянутой руки; свет, мебель, позы и мизансцены основаны на его собственных воспоминаниях о заключении. Зритель не может войти внутрь: он только подглядывает через прорези и маленькие окошки, оказываясь в позиции «наблюдателя над заключённым», то есть фактически занимая место надзирателя.

Ai Wei Wei, «S.A.C.R.E.D. II», 2013.

Важный эффект проекта — переживание своей собственной причастности: чтобы увидеть «страдание художника», зритель должен сам встать в позицию наблюдателя‑надзирателя, склоняющегося к щели в железном ящике. Так инсталляция разоблачает вуайеризм публики и двойную мораль глобального зрителя, который одновременно осуждает репрессии и потребляет их как зрелище, превращая политическую травму в культурный опыт. Через предельную конкретность пространства и жестов «S.A.C.R.E.D». превращает биографический эпизод Ай Вэйвэя в универсальный образ заключения, показывая, как режимы слежки и несвободы работают не только в Китае, но и в любой системе, где тело и голос художника контролируются институциями.

Заключение: искусство как «электрическая машина» между верой и сомнением

Метамодернистский манифест предлагает видеть искусство не как монолог истины и не как бесконечное «разоблачение» всех притязаний на истину, а как динамическую систему, в которой смысл возникает из движения между полюсами — веры и скепсиса, утопии и иронии, документа и вымысла, науки и поэзии. Такое понимание кажется убедительным по нескольким причинам: оно адекватно описывает структуру цифрового опыта, оно не обнуляет этику и аффект, но и не требует возвращения к наивным утопиям, и главное, оно уже работает как неявный метод во множестве актуальных художественных практик.

Показательный пример, это проект — Hito Steyerl, видео «How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File» (2013). В работе смешаны реальные исторические данные (о разрешении спутниковых снимков, режимах наблюдения, военных полигонах) и откровенно абсурдные сцены: люди в зелёных хромакей‑костюмах, совет по невидимости, «уроки» исчезновения из кадра. Видео постоянно качается между серьёзным документальным разговором о тотальном надзоре и гротескной пародией на образовательные фильмы. Штейерль одновременно иронизирует над наивной верой в «освобождение через невидимость» и всё же допускает утопический потенциал: исчезновение, пикселизация, шум и сбой становятся возможными тактиками сопротивления цифровому суверенитету. Зритель то слышит голос, будто пародирующий дидактику учебного фильма, то сталкивается с очень конкретными, тревожными фактами о милитаризации зрения — работа всё время держит нас между смехом и серьёзным страхом. В результате «How Not to Be Seen…» не выдаёт ни одного окончательного ответа: она не говорит, что «истина вот здесь» (как модернистский монолог), но и не сводится к постмодернистскому «ничему нельзя верить». Смысл возникает именно из движения между полюсами — техническим и аллегорическим, документальным и вымышленным, утопическим и ироническим — и переживается зрителем как очень телесное чувство тревоги и странной, почти смешной надежды.

Hito Steyerl, «How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File», 2013.

Hito Steyerl, «How Not to Be Seen: A Fucking Didactic Educational .MOV File», 2013.

Если модернизм можно представить как линию, уверенно устремлённую к идеальному горизонту, а постмодернизм, как точку, вращающуюся вокруг себя в зеркальном зале, то метамодернизм больше похож на маятник или электрическую схему: между полюсами постоянно течёт ток, и именно он освещает нам мир. Принять это — значит отказаться от иллюзии окончательных решений, но и от соблазна безответственного цинизма; для искусства XXI века это, пожалуй, единственная честная и продуктивная позиция.