«Мифология признания. От концептуализма к телесности.

Диплом-стартап «Мифология признания»

Куратора концепция проекта

Тема исследования Механизмы признания в современном искусстве: кто, как и зачем «называет» художником? Что делает творчество «искусством» — идея, институция, рынок или сам акт созидания?

Ключевой вопрос Что сегодня определяет статус художника — признание среды или внутренний импульс к творчеству?

Теоретическая часть: исторический контекст

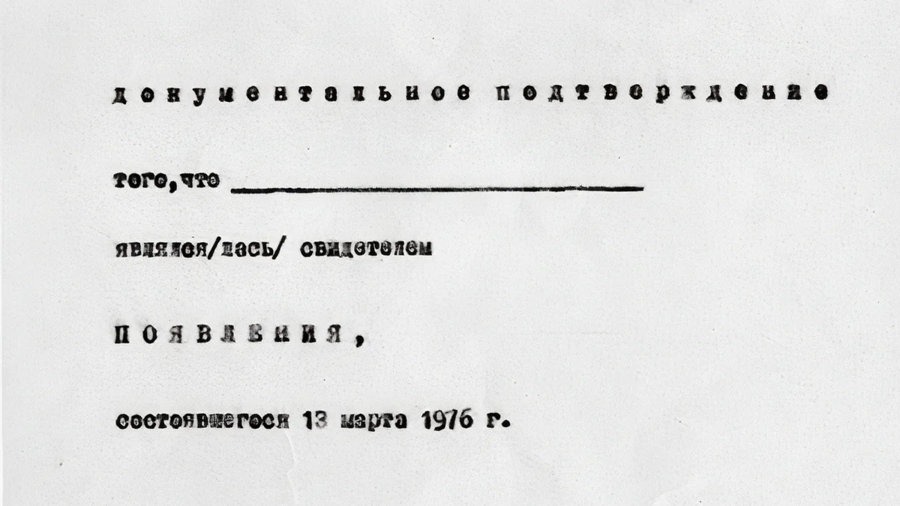

Монастырский и группа «Коллективные действия» устраняли коммерческий и визуальный аспект искусства, смещая внимание на процесс и действие.

Их подход позволяет рассматривать искусство как взаимное восприятие, где значение рождается в опыте, а не в объекте. Это пример искусства вне институциональной рамки, где зритель и художник действуют в едином поле

«Появление», 1976 Фото: Группа «Коллективные действия»

«Появление», 1976 Фото: Группа «Коллективные действия»

«Лозунг-1978», 1978 Фото: Группа «Коллективные действия»

«Лозунг-1978», 1978 Фото: Группа «Коллективные действия»

Практика Монастырского и группы «КД» как попытка устранить коммерческий и визуальный аспект искусства, сместив внимание на действие, идею, процесс.

Исследование роли зрителя и документации: кто создаёт значение — художник или участник?

Введение понятия «коллективного жеста» — искусства без индивидуального авторства.

Теоретическая часть: концепция мифа

Признание в искусстве можно рассматривать как социальный конструкт: художника делает не только талант, но и система — галереи, кураторы, критики, рынок.

Пьер Бурдьё. Поле культурного производства: признание как результат взаимодействия институций и агентов.

Ролан Барт. «Смерть автора»: значение рождается в восприятии.

Сьюзен Зонтаг. Эссе «Против интерпретации»: отказ от жёстких рамок смысла, акцент на опыте восприятия.

Таким образом, признание — это коллективный акт интерпретации, своего рода современный миф.

Теоретическая основа: современная трансформация

Сегодня границы между искусством и ремеслом стираются. Татуировка, ювелирное дело, дизайн и телесные практики — становятся частью художественного поля.

Возвращение к телу и материальности (после цифрового поворота) создаёт новые формы высказывания, где художник работает не с вещью, а с жестом и опытом.

Джазмены, 1961. Жак Вильгле

Художник начал создавать работы с использованием разорванных плакатов в конце 1940-х. Он хотел подчеркнуть действия анонимных прохожих, которые рвали и срывали плакаты, — Процесс, который он считал спонтанным уличным искусством.

Торговые марки, 1970. Вито Акончи

Вито Аккончи был одним из первых, кто экспериментировал с искусством перформанса, в котором собственное тело художника рассматривалось как глина — материал, который можно манипулировать, изменять, деформировать и демонстрировать.

Drawaing restraint 2, 1988. Мэттью Барни

Проект, в котором Барни предлагает создание рисунка параллельно спортивным тренировкам: развитие формы происходит через сопротивление.

Рабочая гипотеза

Если признание — это коллективный миф, можно ли этот миф реконструировать в реальном пространстве, где художник творит в процессе, а зритель становится соучастником признания?

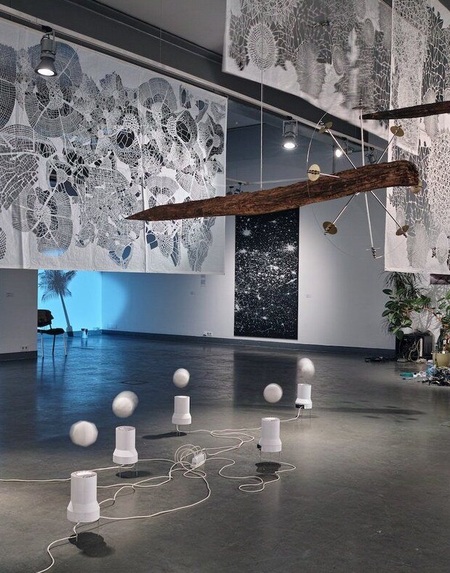

Выставка

Пространство выставки становится метафорой института. Через кураторскую рамку проект показывает, как ремесленная или телесная практика может обрести статус искусства, если её поместить в соответствующий контекст. Художник/ца творит в реальном времени: рисует, работает с телом, предметом, линией. Тело и ремесло становятся медиумом, а сам процесс — формой художественного жеста.

Проект ставит вопросы: - может ли ремесленная практика стать художественным высказыванием? - кто определяет рамку искусства — институция, зритель или сам художник? - является ли признание частью перформанса?

Выставка оформляется как открытая мастерская — живое пространство, где зритель вовлечён в наблюдение и обсуждение процесса. Граница между художником, куратором и зрителем размыта. Зрители становятся соавторами —фиксируют, обсуждают и интерпретируют происходящее.

Формат площадка: независимое арт-пространство (поп-ап, мастерская, студия);

объекты: эскизы, рисунки, предметы, видеодокументация;

кураторские тексты как часть экспозиции;

сопроводительная программа — artist talk и открытая дискуссия «Где заканчивается ремесло и начинается искусство?».

Структура дипломного исследования

1. Теоретическая часть Анализ теории авторства (Барт, Фуко, Бурдьё, Зонтаг). Практика «Коллективных действий» как пример устранения авторства. Понятие признания и художественной институции в современном искусстве.

2. Полевое исследование Интервью с художниками, кураторами, коллекционерами. Наблюдение за художественными практиками на границе искусства и ремесла.

3. Практическая реализация Разработка кураторской концепции выставки. Подготовка и проведение проекта. Анализ реакции зрителей и профессионального сообщества.

4. Заключение Рефлексия: как формируется миф о художнике сегодня? Может ли куратор стать медиатором между ремеслом и искусством?

Идея проекта

«Мифология признания» — кураторский стартап, исследующий и визуализирующий механизмы признания в искусстве.

Проект соединяет исследовательскую и практическую части: — с одной стороны, анализирует, кто и как формирует статус художника (институции, кураторы, рынок, публика), — с другой — создает платформу для новых форм художественного самовыражения, включая ремесло, тату, дизайн, ювелирку и телесные практики.

Основная цель — разработать тиражируемую модель выставочного формата, в котором можно демонстрировать творчество художников, находящихся на границе искусства и ремесла, формируя новую систему признания и институциональной поддержки.

Цель и стратегия проекта-стартапа

Цель: Создать платформу «Мифология признания» как модель интеграции независимых художественных практик в институциональное поле через кураторские и исследовательские механики.

Стратегия: Исследование мифа признания и механизмов авторства (на примере Андрея Монастырского, группы «Коллективные действия», Р. Барта, П. Бурдьё).

Реализация пилотной выставки в Москве как прототипа формата.

Разработка модульной структуры выставки, которую можно адаптировать для других городов (с привлечением локальных ремесленников, тату-мастеров, керамистов, дизайнеров).

Создание партнёрской сети для поддержки художников вне институций.

Уникальность продукта

Гибридность: сочетание кураторской выставки и лаборатории; искусства и ремесла.

Тиражируемость: формат легко адаптируется к новым контекстам (может реализовываться в кафе, студии, галерее, общественном пространстве).

Интеграция локального контекста: каждая новая выставка работает с конкретным художником и средой, создавая живую версию мифа признания.

Социальная миссия: проект делает видимыми независимых художников, находящихся вне институционального поля.

Конкретный проект: рабочая гипотеза

Handspace Place — независимая тату-студия в Москве, объединяющая художников, работающих с телом и смыслом. Это пространство, где практики самоопределения, идентичности и визуальной выразительности становятся формой искусства.

Выбор места подчеркивает идею проекта: показать, как ремесленная практика, помещённая в кураторскую рамку, становится художественным высказыванием.

Лиля Кобалян — тату-мастер и ювелир, работающая с телесностью, орнаментом, линией. Её практика соединяет ремесло, телесное высказывание и современную эстетику.

Лилия — интересный кейс, поскольку она сочетает в себе ремесленный компонент (керамика) + художественный (скульптура, авторская манера) + рыночный компонент (продажи).

Её работа позволяет задать вопрос: Когда ремесленник становится художником?

Можно исследовать: как её архитектурный бэкграунд, материал и форма влияют на восприятие её как «художника».

Как рынок воспринимает её: продажи, выставки, галерея/онлайн-каталоги — один из показателей признания.

Можно рассмотреть её профиль в соцсетях — как часть самопрезентации, медиа-галерея художника-ремесленника.

Экспонаты:

эскизы и макеты тату,

фотографии тел как «живых полотен»,

объекты, связанные с рабочим процессом (инструменты, материалы, личные тексты, видео),

возможно, серия специально созданных арт-объектов (, расписанные предметы, керамика, холсты)

видео-процесс нанесения тату (возможно, с комментариями клиентов как «зрителей»)

Пространство оформлено как мастерская-архив, где рабочие инструменты / стол / чернила и фото документации воспринимаются как арт-объекты.

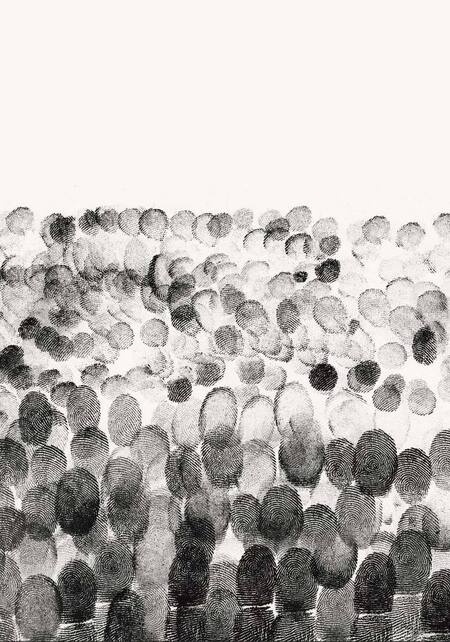

Визуальная коммуникация (афиши, тексты, соцсети) строится на пересечении ремесленного и институционального языка — строгая типографика и «живые» графические элементы (линиии, следы туши, сканированные фрагменты кожи).

Внешний облик — минималистичный, но с тактильным акцентом: плотная бумага, штампы, отпечатки, ручная подпись.

Потенциальные партнеры

Handspace Place — площадка и соорганизатор.

bizar.art — онлайн-платформа о художниках вне институционального круга (медиа-партнёр).

независимые галереи (например, OBDN) — партнёры по дискуссии и экспертной поддержке.

Возможные спонсоры: бренды художественных материалов, креативные индустрии, крафтовые марки, для которых важно позиционирование в контексте искусства и тела.

Параллельная программа

Основной концепт : Признание как диалог. Важно не только показать художника, но и запустить процесс коллективного размышления — кто, зачем и как называет искусство искусством. Параллельная программа формирует основу для тиражирования проекта — она может быть проведена в любой другой студии или креативном хабе.

Как тиражируется: Каждая студия или мастерская, где повторяется этот формат, может проводить свой набор событий — превращая проект в мобильную кураторскую платформу, а не одноразовую выставку.

Примеры событий:

Artist talk — разговор о том, как ремесло и тело становятся медиумом. Панельная дискуссия «Кто даёт признание?» — с участием кураторов, критиков, тату-художников, культурологов. Открытая сессия «Тело как поле искусства» — зрители становятся участниками перформативного рисунка (на бумаге или ткани). Мастерская-перформанс «След» — художница создаёт рисунок в реальном времени; процесс фиксируется и становится частью экспозиции.

Онлайн-продолжение — публикации и видео на платформе bizar.art, создающие архив мифов признания.

Результаты практической части

Предполагаемые результаты: реализация выставки и параллельной программы публикации в медиа и соцсетях серия интервью и видео-документация методика тиражирования формата.

Источники финансирования: партнёрские взносы (площадки, бренды); гранты (Фонд «Про Арте», Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»); краудфандинг / частные донаты.

Интеллектуальная собственность: Авторские права на кураторскую концепцию, визуальные материалы, дизайн и контент выставки.

Риски: трудности с финансированием (решаются модульностью проекта) институциональное непонимание статуса (решается акцентом на исследовательскую часть и публичные дискуссии)

Горизонт расчёта: 1 год (пилот — Москва, последующие итерации — другие города).

Вопросы, на которых строится проект

Когда ремесло становится искусством?

Нужна ли художнику институциональная «рамка» (галерея, критик, куратор), чтобы его признали?

Можно ли рассматривать татуировку как форму живописи — просто на другом носителе?

Что меняется, если тату-мастер выставляет свои эскизы, а не тела клиентов?

Где проходит граница между сервисом и высказыванием?