Визуализация движения: методы передачи движения в живописи Дега и Мане

Концепция

В данном исследовании рассматривается формирование живописных методов передачи движения в картинах Эдгара Дега и Эдуарда Мане под влиянием фотографии и печатной графики второй половины XIX века.

Ключевая идея исследования — показать, как художники не просто отображали внешнюю смену поз и жестов, но и развивали визуальные стратегии передачи течения времени, ритма и темпа, взаимодействуя с новыми технологиями создания изображения и графическими находками своего времени.

В фокусе — уличные эпизоды Мане, которые отражают импульсивную энергетику большого города, его проходящие фигуры и прерывистые взгляды, а также балетные сцены Дега, где сложная композиция движений тела и пространственные отношения, становятся средством исследования мимолетности. Объектом внимания являются приёмы композиции, кадрирования, использование светотени и цветовых пятен, а также роль линейности и размытости в создании ощущения движения.

Контекст времени: почему «движение» стало центральной проблемой

Во второй половине XIX века в Париже стремительно меняется ритм жизни: индустриализация, транспорт, освещение, новые типы досуга. Художники ищут язык, способный передать не вечную позу, а мгновение, жест, смену фокуса внимания.

Исследование рассматривает визуальные приемы как ответ на культурные и технические перемены: распространение фотографии, новые печатные технологии и графические эксперименты.

Фотография, становясь массовой практикой и новым художественным инструментом, вносит в сознание художников новые приемы захвата мгновения. Это веяние проявляется в стремлении к спонтанности и фрагментарности кадра.

Рассматриваемые художники по-разному реагируют на новые веяния культуры

В творчестве Эдгара Дега заметно стремление к серийному повторению и изучению позы в различных вариациях, он использует асимметрию кадра, неожиданные ракурсы и обрезку, при этом сохраняя интерес к пластике тела. Его композиции нередко напоминают стоп-кадры из фильма: фигуры запечатлены в переходных, недоделанных позах, как будто зритель подглядывает за действом, разворачивающимся на картине.

Эдуард Мане экспериментирует с глубиной изображения, делая его более плоским, для быстрого и легкого прочтения сюжета. Для него характерна некоторая графичность письма: резко очерченные силуэты, контрасты, свободная манера мазка. Проблема движения в его прочтении заключается в том, как отразить поток городской жизни без детального описания каждой фигуры.

Общие черты

Оба художника экспериментируют с точкой зрения зрителя: обрезанные фигуры, неожиданные ракурсы и фрагментарность композиции делают зрителя случайным наблюдателем, как будто он стал свидетелем единственного кадра, вырванного из непрерывного потока движения.

Методы передачи движения Эдгара Дега на примере балетных сцен и скачек

Одним из инструментов для передачи динамики является игра с ракурсом и перспективой. Высокие точки зрения (с галереи), диагональные построения кулис и линий пола подчеркивают траектории движения, главный герой часто смещен к краю.

Эдгар Дега, «Танцовщица с букетом цветов», 1878

Эдгар Дега, «Репетиция», 1874

На картине «Репетиция» девушки, сидящие с правого края произведения, и винтовая лестница с левого края играют роль своеобразных «кулис». Зрителю приходится как бы заглядывать вглубь танцевального класса, чтобы увидеть танцующих девушек. Движение танцовщиц подчеркивается направлением досок, выстилающих залу.

Эдгар Дега, «Балет в Парижской опере», 1877

В картине «Балет в Парижской опере» также выбран нестандартный ракурс — вид из-за оркестровой ямы, но все равно как бы сверху. Диагональ танца балерин поддерживают очертания зелени с декораций, наклоненные в том же направлении.

Еще один используемый прием — разложение движения на фазы. Художник анализировал позы и жесты, фиксируя моменты, предшествующие и следующие за ключевым действием. Это позволяло передать динамику через статичные изображения.

Помимо этого используется обрезка фигуры и «неидеальные» моменты. Танцовщицы часто показаны в переходных фазах, с нарушенной симметрией и смещенным центром тяжести — зритель «додумывает» траекторию.

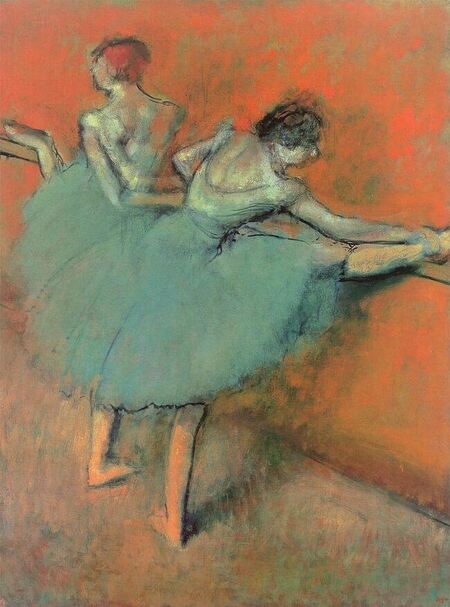

Эдгар Дега, «Танцовщицы у станка», 1888

Эдгар Дега, «Танцовщицы на репетиции», 1877

Здесь представлен момент репетиции, от левого края к правому показана «раскадровка» одного движения от начальной фазы к завершающей. Хоть мы и не можем увидеть всех танцовщиц целиком, при взгляде на картину можно представить танцевальный элемент по показанным фрагментам.

Эдгар Дега, «Фальстарт», 1870

На картине «Фальстарт» изображена сцена конных скачек. На переднем плане — всадник в темном костюме на лошади, летящей галопом. Ее ноги вытянуты в момент завершения прыжка, центр тяжести заметно смещен, чувствуется движение и скорость. В попытке удержать лошадь, всадник сильно отклонился назад, его тело продолжает диагональ вытянутых ног лошади, что усиливает динамичность сцены. Справа чуть дальше виднеются другой всадник на спокойно идущей лошади и человек в кепке с палкой или хлыстом. Они тоже запечатлены в процессе движения, но за счет сохранения вертикали выглядят более статично.

Эдгар Дега, «Перед стартом», 1878

Здесь показана сцена перед началом конных скачек. На переднем плане справа выстроен ряд наездников на лошадях: жокеи в ярких костюмах — оранжевых, синих, красных, желтых — и в цветных кепках. Лошади стоят и слегка переминаются, одна приподнимает передние ноги, будто нервничает перед стартом. Слева пространство открывается: несколько всадников уже дальше на поле, один почти в одиночестве, ещё один вдали. Передний край композиции обозначен низким деревянным барьером. Фон — широкое зелёное поле, за ним мягкие холмы песочного и зеленоватого оттенков, над которыми светлое небо с лёгкими облаками. Атмосфера спокойная, но чувствуется ожидание и напряжение перед гонкой.

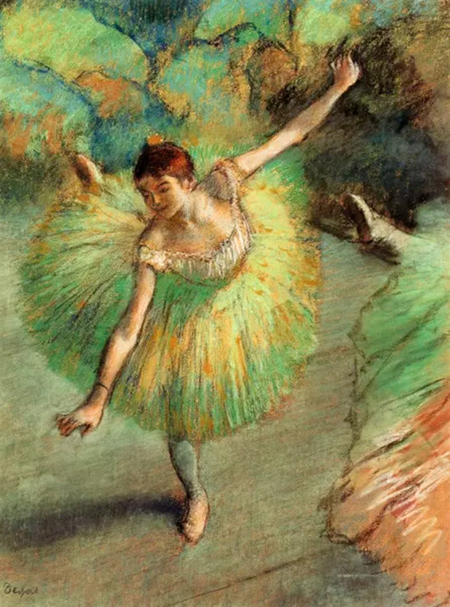

Также визуализация движения происходит за счет характера материала — пастели. Наслоения штрихов, линии усиливают направление движения, перекрестная тушевка и полутона дают эффект «дрожащего» силуэта и мерцания пачек, имитируя шевеление ткани и дыхание сцены.

Эдгар Дега, «Балерины в зеленом и желтом», 1903

Эдгар Дега, «Хористы», 1876

Здесь изображена сцена театрального выступления или репетиции. Хористы стоят тесной группой, их фигуры вытянуты по диагонали вглубь сцены. Они поют — видно широко раскрытые рты, поднятые головы, эмоциональные жесты рук, но лица смазанные, без детальной прорисовки. Фон тёмный, размытый — подчёркивает освещённость лиц и костюмов. Мазки пастели свободные и нервные, что передаёт энергетику, шум и накал театрального действия.

Эдгар Дега, «Жокеи», 1900

На картине «Жокеи» показаны несколько всадников на лошадях, движущихся вперед по полю. Они собраны плотной группой, фигуры показаны сзади или в профиль, некоторые из них обрезаны краем изображения. Ноги лошадей немного смазаны и вытянуты в шаге или легком галопе, что усиливает динамику. Фон почти полностью занимает небо с вихревыми мазками голубого и белого, создающими впечатление ветреного дня, зелено-коричневая трава прорисована свободными штрихами. Вся сцена выглядит живо и слегка эскизно, словно мгновенно схваченный момент тренировки или разогрева перед скачками.

Эдгар Дега, «Балерины за кулисами», 1901

На картине изображены четыре балерины за кулисами. Мы видим их со спины и в профиль. Фигуры расположены по диагонали, две слева в сиреневых пачках тесно сдвинуты друг к другу, словно шепчутся. Пластика тел передана свободными, уверенными штрихами пастели, на пачках штрих несколько смазанный, что придает некоторую легкость и воздушность ткани. Фон разделён на две части: кулисы, прорисованные вертикальными коричнево-золотыми полосами, и декорация — мерцающая пятнистая масса зелёных и голубых тонов, напоминающая лес. Тёплые и холодные цвета контрастируют, подчёркивая живой, мимолётный момент закулисной жизни балета.

В отличие от Дега, Мане в своих работах стремится передать не сколько движения героев картин, а скорее течение времени

Для передачи движения Эдуард Мане использует контрастные пятна света и тени. Для него важнее соотношения тонов, чем подробная прорисовка. Резкие сопоставления черного и светлого, блики на сатине, стекле, металле моделируют мерцание и ритм, создавая динамику. Усиливают эффект быстрые, упругие мазки без тщательной прорисовки контура, создающие эффект вибрации поверхности и живого движения света по форме. Зритель «достраивает» детали, и глаз как бы скользит по картине.

Эдуард Мане, «Угол в кафешантане», 1878

Эдуард Мане, «Завтрак на траве», 1863

В картине «Завтрак на траве» композиция строится на трёх главных цветовых массивах: густой зелени фона, светлых пятнах (белая скатерть натюрморта, обнажённая женщина, брюки, женская фигура вдали) и тёмных пятнах костюмов. Пятна света выстроены в диагональ, уводящую взгляд зрителя вглубь картины. Тёмные пятна одежды, шляп, обуви и теней обрамляют светлые участки и структурируют сцену. Резкие контрасты цветов без мягких переходов создают напряжённое, почти плакатное впечатление.

Эдуард Мане, «Смоление лодки», 1873

Полотно «Смоление лодки» написано свободными, широкими, местами очень обобщёнными мазками: • Песок и небо написаны плоскими, размазанными мазками, без прорисовки мелких деталей • На лодке мазки гуще и плотнее, особенно в тёмных участках корпуса: краска ложится массивно, создавая ощущение тяжести дерева и дегтя. • Фигуры людей лепятся несколькими энергичными мазками, контуры немного «расплываются» — важнее общий жест и поза, чем точная анатомия. • Огонь и дым написаны нервными, рваными мазками, из‐за чего пламя кажется живым и подвижным.

Свет на картине рассеянный, дневной, без жёстких контуров тени. Тональные переходы мягкие, но контраст между освещённым песком и тёмным корпусом лодки довольно сильный. • Главное тёмное пятно — корпус лодки. Оно доминирует в композиции и выделяется на светлом песке и серо‐голубом небе. • Фигуры людей — второе важное пятно: они тоже в полутени, написаны более тёмными, приглушёнными тонами, но чуть светлее лодки. • Огонь даёт яркое, тёплое пятно в зоне, где лодка смолится. Оно выделяется по цвету — оранжево‐красное на фоне холодных серо‐голубых и песочных тонов — и служит цветовым акцентом. • Тени на песке обозначены лишь намёком — легкими серо‐коричневыми полосами. Они не прорисованы жёстко, а как бы растворяются в общей массе фона, что усиливает впечатление зыбкого, влажного света морского берега.

Также в качестве инструмента передачи движения времени выступают жесты и мимолетные позы. Фигуры пойманы в переходных моментах — поворот головы, шаг, взмах руки. Поза не застывшая, а как бы «в процессе», и поэтому воспринимается как движение.

Часто в картинах отсутствует повествовательная развязка. Сцена лишена чётких начала и конца; это фрагмент потока жизни. Такая открытость сюжета заставляет зрителя «додумывать» предшествующее и последующее, усиливая ощущение течения времени.

Эдуард Мане, «Стирка», 1875

Эдуард Мане, «Партия в Крокет», 1873

В представленной выше картине «Партия в Крокет» Мане показывает фрагмент потока жизни — случайно выхваченное мгновение загородного досуга. У момента нет «официального» начала (мы попадаем в действие уже в разгар игры) и нет очевидного финала (картина не даёт нам ни результата партии, ни какого-то «события»). Фигуры пойманы в переходных моментах: женщина не просто «стоит с крокетным молотком», а слегка наклонилась, готовясь нанести удар; мужчина и женщина с левого края полотна изображены вполоборота, они наблюдают за ходом игры; мужчина на дальнем плане вовсе отвлечен и смотрит куда-то в сторону.

Эдуард Мане, «В кабачке папаши Латюиля», 1879

На картине «В кабачке папаши Латюиля» мы видим сцену летнего отдыха в ресторане на открытом воздухе. На переднем плане за столом сидит пара. Мужчина слева подался всем корпусом вперёд, почти нависая над столом. Лицо повернуто к женщине, взгляд внимательный, оживлённый, чуть восторженный. Женщина изображена в профиль, спиной к зрителю. Она сидит чуть отстранённо, спина почти прямая. В отличие от мужчины, она будто сохраняет дистанцию. На заднем плане, справа, стоит официант с подносом. Его фигура, слегка размытая, написана свободными мазками. Голова повернута так, что непонятно, он смотрит на пару или на зрителя.

Нет ни начала, ни конца истории: мы не знаем, чем закончится их разговор, свидание ли это, случайная встреча или затянувшийся обед. Картина выглядит как случайно пойманный кадр из непрерывного потока городской жизни.

Влияние фотографии и печатной графики

Появление фотографии ставит вопрос о фиксации мгновения и анализе фазы движения. Живопись начинает «учиться» у фотографического кадра — и одновременно спорить с ним.

Эдгар Дега: фотография как инструмент, кинематографичность

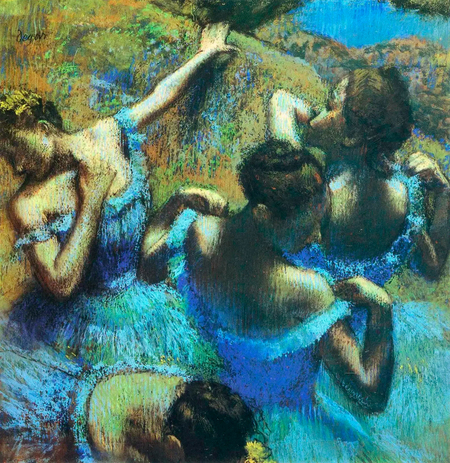

Дега активно использовал фотографии в работе. Он делал снимки балерин и других моделей, экспериментируя с ракурсами и освещением. Фотографии служили ему этюдами, помогая анализировать движение и композицию. Например, картина «Голубые танцовщицы» создана на основе трёх разных фотоэтюдов. [1, 5]

Эдгар Дега, «Голубые танцовщицы», 1898

Эдгар Дега, «Танцовщица с вытянутой рукой»/«Танцовщица поправляющая бретельки»/«Танцовщица поправляющая бретельку» [Привод. по: 1, С. 17-19]

«Художник занимался фотографией недолго: все свидетельства относят его деятельность в этой области к 1895 году. В это время никто, кроме Дега, не мог сделать такие фотографии, тем более, что с точки зрения профессионального фотографа эти снимки танцовщиц могли расцениваться только как неудача.»[1, С. 20]

Эдгар Дега, «Балерины в танцевальном классе», 1880

Композиция картины «Балерины в танцевальном классе» вытянута в ширину, как панорамный снимок. Балерины справа обрезаны краем — мы видим только части фигур. Это напоминает работу камеры, которая как будто «подглядывает» за реальной сценой. Позы балерин подобраны как последовательные кадры, каждая фигура застывает в переходном моменте: кто-то тянет ногу, кто-то только что танцевал и уселся. Это создаёт эффект монтажа: мы легко воображаем, что было секунду назад и что будет через мгновение.

Эдуард Мане: городская динамика, гравюры, «пойманный момент»

Плоскостность и контраст. Мане использует крупные тональные пятна, резкие черные акценты, отсеченные контуры, что ускоряет чтение сцены и придает ей «печатную» ясность, сродни газетной клише-гравюре. Эффект присутствия зрителя. Персонажи нередко обращены к зрителю или игнорируют его, как в случайной уличной сцене. Это чувство «пойманного момента» роднит его с репортажной оптикой и усиливает динамику ситуации.

Эдуард Мане, «На концерте в кафе», 1878

Эдуард Мане, «Музыка в саду Тюильри», 1862

В произведении «Музыка в саду Тюильри» Эдуард Мане строит сцену крупными цвето‑тональными пятнами. Темные цилиндры, сюртуки, бороды образуют ритм чёрных акцентов, которые прорезают более светлое и пёстрое поле платьев и зелени. Также отсутствует чёткая фронтальная композиция; персонажи повернуты в разные стороны: одни смотрят как будто сквозь нас или мимо, другие — в сторону невидимого оркестра, третьи заняты разговором. Такое «игнорирование» зрителя создаёт впечатление, будто мы случайно оказались в гуще парижан.

Эдуард Мане, «Испанский балет», 1862

На картине «Испанский балет» сцена балета разворачивается достаточно плоскостно на фоне условной сценической декорации. Пространство неглубокое: пол и задник расходятся под небольшим углом, поэтому фигуры кажутся выдвинутыми к самой поверхности холста. Фигуры балерин и танцоров читаются прежде всего как силуэты и пятна цвета. Объём почти не моделируется, переходы между светом и тенью обрублены, как в печатной гравюре. Благодаря этому сцена воспринимается быстро и целиком: взгляд не задерживается на подробностях, а сразу схватывает композицию как яркий, контрастный плакат движения и жестов. Плоскостность сцены, её «плакатный» контраст и ощущение, что действие идёт само по себе, а мы лишь случайно оказались свидетелями, роднят «Испанский балет» с репортажной оптикой.

Влияние японской гравюры

В некоторых работах Эдуард Мане использует композиционные и графические приемы, близкие к японской гравюре. Так, в его пляжных и городских сценах заметно стремление к панорамной, разделенной на горизонтальные слои композиции, когда пространство строится широкими полосами цвета, а многочисленные фигуры раскладываются по плоскости, как отдельные пятна. Он уменьшает роль классической линейной перспективы, предпочитая ей последовательность слоев — передний план, средний и дальний, — что сближает его с «укиё-э», где глубина также создается не иллюзией трехмерности, а чередованием цветовых зон.

Кацусиха Хокусай, «Стихотворение императора Тенчи из серии „Сто стихотворений ста поэтов“, рассказанное медсестрой»

В гравюре «Стихотворение императора Тенчи из серии „Сто стихотворений ста поэтов“, рассказанное медсестрой» японского художника Кацусиха Хокусай, выполненная в стилистике «укиё-э» хорошо просматривается организация пространства через цвет. Контрасты самые сильные на переднем плане (синий—жёлтый), в глубину они ослабевают, из‑за чего возникает эффект воздушной перспективы. Линии берегов, границы полей и ленты воды построены как последовательные цветовые полосы, которые «уводят» взгляд в даль.

«Укиё-э — (яп. 浮世絵, англ. Ukiyo-e) — один из самых известных видов японской гравюры, популярный в XVII–XIX веках. В переводе с японского языка это название означает „плывущий мир“, переосмысленное в эпоху Эдо как „мир мимолётных явлений“. Гравюры укиё-э — своеобразные исторические документы, картины, на которых художники запечатлели пейзажи и достопримечательности, жизнь, занятия и культуру людей. Для этого вида гравюр характерны четкий рисунок, смелая композиция, перспектива и отсутствие теней.» [9]

Эдуард Мане, «Всемирная выставка», 1867

На картине «Всемирная выставка» идет заметный цвето-тональный переход от низа к верху: тёмно‑зелёные и глубокие тона переднего плана в светло-охристую дорожку и фигуры средних тонов; затем идут ещё более светлые, «растворённые» дома и деревья; и завершается почти белым небом.

У Мане и японской гравюры совпадает общий подход к панорамной сцене: горизонтальное деление, множество мелких фигур, крупные цветовые плоскости. Но Мане переводит эти принципы в живописный, «атмосферный» язык, где важна случайность момента и ощущение воздуха, тогда как Хиросигэ остаётся графичным, орнаментальным и более условным.

Эдуард Мане, «Пляж в Булони», 1869

В картине «Пляж в Булони» также происходит организация пространства через цвет: от низа к верху идёт явный переход от тёплого к холодному. Впереди — более сильные тоновые контрасты (светлый песок и тёмные фигуры), в глубину контраст падает — море и небо близки по тону и плавно перетекают друг в друга. Фигуры расставлены как цветовые пятна, образующие ритм по всей ширине пляжа; они связывают тёплый песок и холодный фон моря.

Заключение

Развитие фотографии, оптики, печатной графики и массовых иллюстраций не только расширило визуальный кругозор, но и изменило представления о времени, случайности и зрительском восприятии. Опыт Дега и Мане предвосхищает кинематографическую логику кадра, глубоко связан с фотографией и параллельно формируется в диалоге с графическими приемами гравюры и иллюстрированной прессы.

Дега и фотография//Диалоги в пространстве культуры. М.: «Художник и книга», 2002

Ветошкина Татьяна Анатольевна Балет в жанровой композиции и его роль в формировании эстетического воспитания учащихся // Концепт. 2015. №S18. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/balet-v-zhanrovoy-kompozitsii-i-ego-rol-v-formirovanii-esteticheskogo-vospitaniya-uchaschihsya (дата обращения: 12.11.2025).

Е. Виноградова Фотография и традиционные виды изобразительных искусств // Вестник МГУП. 2013. № 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fotografiya-i-traditsionnye-vidy-izobrazitelnyh-iskusstv (дата обращения: 12.11.2025).

Мартышкина Т. Н. Категория времени в философии импрессионизма // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 54. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kategoriya-vremeni-v-filosofii-impressionizma (дата обращения: 14.11.2025).

Поляков Виктор Борисович Фотографическое изображение как средство создания живописного произведения // Наука, образование и экспериментальное проектирование. 2020. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/fotograficheskoe-izobrazhenie-kak-sredstvo-sozdaniya-zhivopisnogo-proizvedeniya (дата обращения: 16.11.2025).

Портнова Татьяна Васильевна ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА Э. ДЕГА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕМЫ «БАЛЕТ ПАРИЖСКОЙ ОПЕРЫ» // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2022. № 45. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-tvorcheskogo-metoda-e-dega-v-interpretatsii-temy-balet-parizhskoy-opery (дата обращения: 12.11.2025).

Рыков А. В. Проблема времени в изобразительном искусстве // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2006. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vremeni-v-izobrazitelnom-iskusstve-1 (дата обращения: 10.11.2025).

Севостьянов Дмитрий Анатольевич Особенности изображения балета в живописи и графике // Вестник СГК. 2024. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izobrazheniya-baleta-v-zhivopisi-i-grafike (дата обращения: 14.11.2025).

Укиё-э: известные художники, картины // Артхив URL: https://artchive.ru/styles/ukiyo_e (дата обращения: 16.11.2025).

https://www.degasart.org/edgar-degas-paintings-dancer-tilting (дата обращения: 16.11.2025)

2.https://artchive.ru/edgardegas/works/5237~Tantsovschitsa_s_buketom_tsvetov (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5598~Repetitsija (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5511~Balet_v_Parizhskoj_opere (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5514~Tantsovschitsy_u_stanka (дата обращения: 16.11.2025)

https://arthive.com/ru/edgardegas/works/366681~Tantsovschitsy_na_repetitsii (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/201997~Fal'start (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5513~Pered_startom (дата обращения: 16.11.2025)

https://gallerix.ru/album/Eduard-Monet/pic/glrx-6684 (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5528~Zhokei?ysclid=mi514lrcpg964822881 (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5313~Baleriny_v_zelenom_i_zheltom (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5266~Khoristy (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/5367~Baleriny_za_kulisami (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/2579~Ugol_v_kafeshantane (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/6164~Zavtrak_na_trave (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/235308~Smolenie_lodki (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/512594~Stirka (дата обращения: 16.11.2025)

https://artvee.com/dl/a-game-of-croquet-2/ (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/235447~V_kabachke_papashi_Latjuilja (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/371607~Golubye_tantsovschitsy#show-work://371607 (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edgardegas/works/473286~Baleriny_v_tantseval'nom_klasse? utm_medium=organic& utm_source=yandexsmartcamera (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/6170~Na_kontserte_v_kafe (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/2626~Muzyka_v_sadu_Tjuil'ri (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/235340~Ispanskij_balet (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/385043~Vsemirnaja_vystavka (дата обращения: 16.11.2025)

https://artchive.ru/edouardmanet/works/235429~Pljazh_v_Buloni (дата обращения: 16.11.2025)