«Я не хочу делать строго по матрице»: интервью с Дмитрием Логиновым

Дмитрий Логинов — создатель брендов LOGINOV и Arsenicum, победитель конкурса «Поколение М», работал в журналах L’Officiel и «ОМ», был креативным директором марок Enton, а затем Donatto.

Дизайнер рассказал Архиву российской моды о своем профессиональном пути: от ателье в Красноярске в 1990-е до собственного шоурума в Москве в 2010-е.

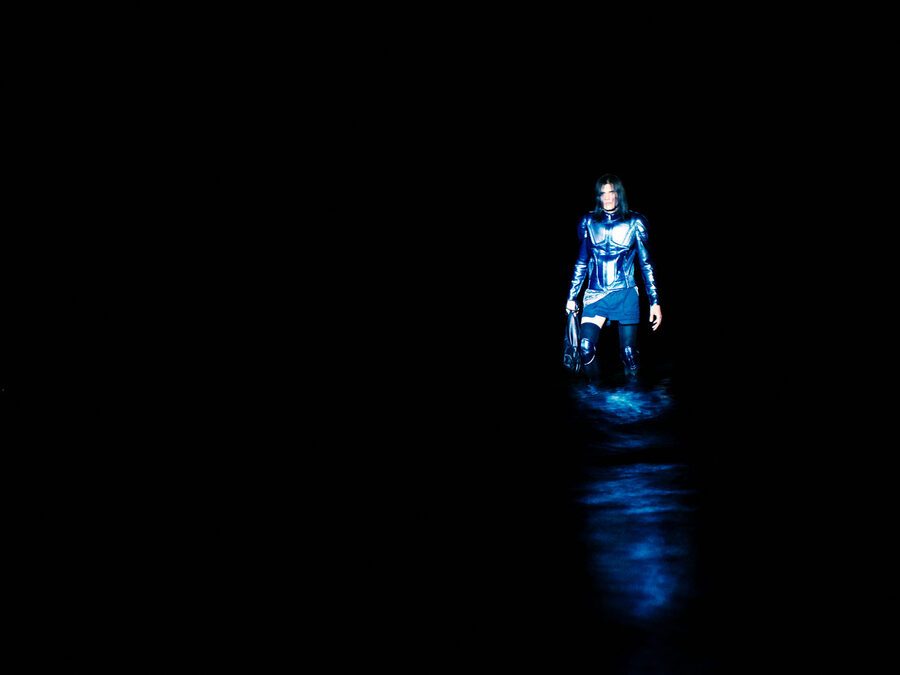

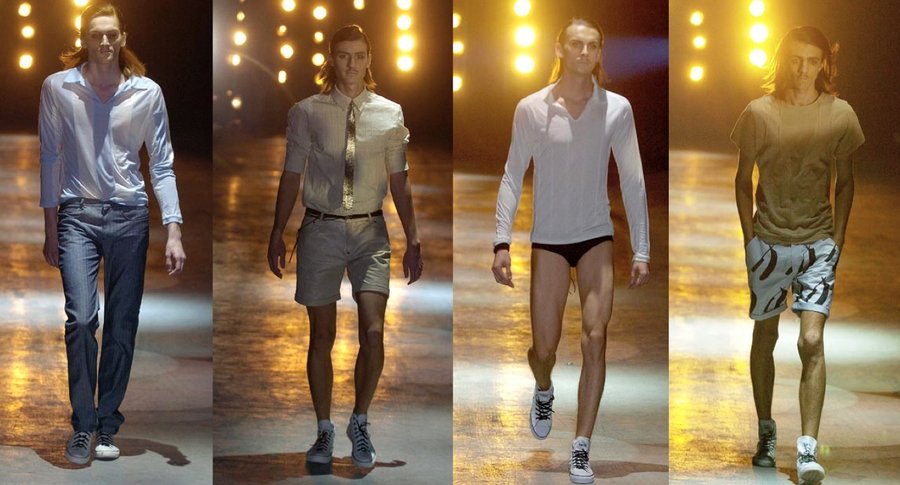

Arsenicum, осень-зима 2011 // Источник: firstVIEW

Людмила Алябьева (далее Людмила): Дмитрий, расскажите, как вы пришли в моду и почему решили заниматься дизайном? Это была спланированная акция или…?

Дмитрий Логинов (далее Дмитрий): Я пришел не в моду, а в одежду. Я родился в 1976 году, и годы моих старших классов в школе пришлись на 1991–1992 годы — довольно тяжелое время, когда в магазинах не было ничего; талоны и прочее я помню прекрасно. Одежды тоже не было, но моя мама умела и любила шить и вязать. Я попросил ее научить меня чему-то такому, потому что у нас были какие-то куски ткани (сестра работала товароведом в магазине тканей), и рядом продавался журнал Burda Moden, в том числе с мужской одеждой и выкройками. С этого все и началось.

Как только у меня получилось сшить первую рубашку или первые брюки, я почувствовал внимание со стороны окружающих: «Надо же, сам, да ничего себе!»

Людмила: То есть вам тогда было 16 лет?

Дмитрий: Да, мне было около 16 лет. Только-только появлялись какие-то журналы. Это еще не был привычный нам глянец от издательства вроде Conde Nast — другие журналы большого формата, но там уже были первые картинки показов от-кутюр. Конечно, это не могло не восхищать неискушенного человека, тем более в сравнении с Burda Moden.

Людмила: Вы тогда шили только для себя?

Дмитрий: Сначала да, а потом уже и для одноклассниц.

Светлана Сальникова (далее Светлана): То есть вы шили и женскую одежду?

Дмитрий: Да, но больше меня интересовал мой собственный гардероб.

Людмила: Когда вы сказали родителям, что хотите профессионально заниматься модой, они не возражали? Не говорили что-то вроде «сначала получи серьезное образование»?

Дмитрий: Ну а что такое серьезное? У меня мама когда-то давным-давно, по молодости, тоже работала в ателье. Ей это все было понятно и близко, она считала эту профессию «кормящей». А что еще нужно матери? Чтобы ребенок всегда был при каком-то деле, мог заработать себе на кусок хлеба.

Дмитрий: Ну и плюс, у моей мамы всегда было такое отношение: «Лишь бы тебе было хорошо». Никогда и ни в чем в жизни мама не препятствовала. Были какие-то сожаления о том, что я уехал из родного города в Москву, но это всегда сопровождалось фразой: «Лишь бы тебе было хорошо». В этом смысле мне очень повезло.

Людмила: Это правда. Куда вы пошли, закончив школу?

Дмитрий: Я сразу поступил в Красноярский технологический колледж на специальное образование модельера-конструктора. Но диплом мне там так и не выдали.

Людмила: Почему?

Дмитрий: Я учился очень хорошо, но там была большая нагрузка. Сначала у меня была «неуспеваемость» по черчению: просто не сдал какие-то чертежи. Хотя всем вокруг я был примером и все объяснял, к слову, я там был один мальчик, а вокруг все девочки. Мне это все легко удавалось — и конструирование, и черчение. Но когда был выбор, что нужно сдать какую-то работу, например курсовую, или почертить чертежи двухлетней давности, я выбирал курсовую. Второй незачет у меня был по физкультуре.

Людмила: Классика.

Именно из-за физкультуры мне не выдали диплом, потому что я отказался зашивать футбольные мячи. Они сказали: «Мы тебя не допустим к сдаче диплома, если ты не зашьешь мячи, потому что пропускал физкультуру». Вот такая железная логика.

Дмитрий: Но к диплому меня все-таки допустили, я сдал его на 5, но сам диплом мне не выдали. Сказали: «Мячи надо было зашить все-таки, несмотря ни на что».

Людмила: Принципиально [смеется].

Дмитрий: К тому моменту у меня уже было понимание, где я буду работать. Точно не зашивать мячи [смеется]. С первого сентября (как сейчас помню, все мои последующие работы начинались с первого сентября) я поступил работать портным в ателье в Красноярске, прямо там, по месту жительства. Через месяц сказал работодателям: «Я могу не только портным, я могу еще и это, и это». Мне дали шанс, и я начал работать закройщиком. Вот такое становление.

Людмила: Вы довольно долго проработали в Красноярске?

Дмитрий: Да, примерно 8-9 лет.

Людмила: То есть вы работали закройщиком в ателье все это время?

Дмитрий: Нет, все было интереснее. Я отучился три года, это был примерно 1995 год. Затем ровно год проработал в ателье, у меня была своя бригада из молодых девушек. Постепенно нам начало что-то не нравиться: мало платили, как-то ущемляли.

Дмитрий: Ателье периодически делало показы детской одежды, и я принимал участие, создавал коллекции. С творчеством все было хорошо, но с оплатой — нет. Мы видели сколько приносят клиенты и сколько нам платят.

В 1995–1996 годах уже витало в воздухе предпринимательство, и мы решили снять помещение сами. Оно уже было оборудовано на территории комбайнового завода, в доме быта. Нас было пять человек, и мы всей бригадой перешли в другое место, арендовали помещение и начали работать на себя.

Людмила: Клиенты остались те же?

Дмитрий: Да, клиенты остались те же, и мужчины, и женщины. Мы не боялись никакой работы, брали все заказы, даже шили шторы — это было выгодно, потому что платили за каждый метр строчки. С 1996 по 2001 год я работал самостоятельно в Красноярске, снимал помещение и работал со своей командой.

Светлана: Вы тогда уже чувствовали себя дизайнером или это был формат ателье?

Дмитрий: Это был формат ателье, но мы называли себя дизайнерами.

Светлана: То есть, можно сказать, что это был именной бренд?

Дмитрий: Да, но бирок на одежде не было, конечно же.

Это был формат ателье, но мы называли себя дизайнерами, бирок на одежде не было, конечно же.

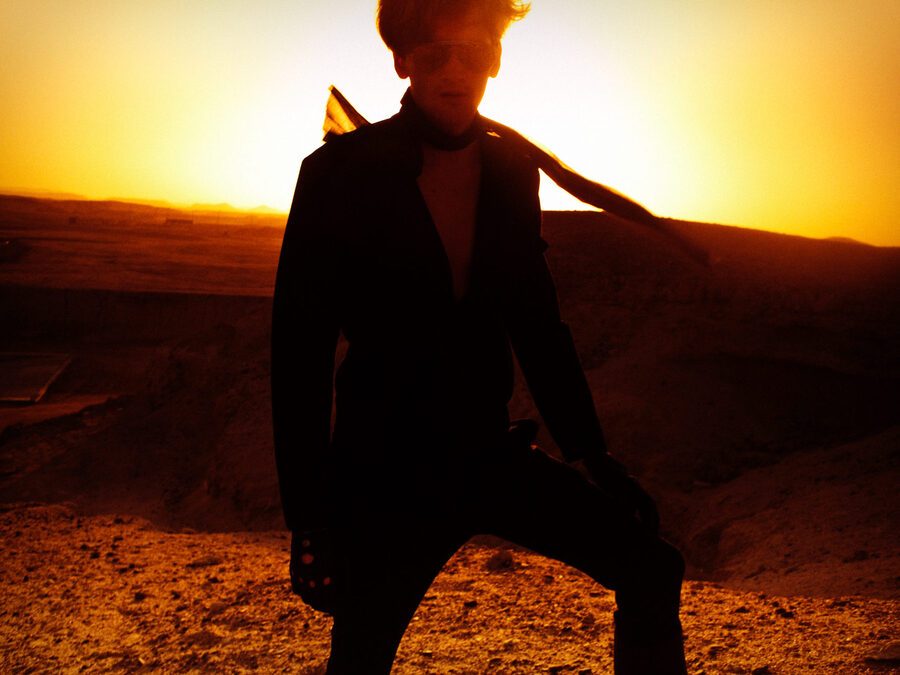

Итальянский журнал Out of the Box, август 2010 // Источник: Look At Me

Людмила: Но клиенты шли именно к вам?

Дмитрий: Конечно. Редко были случайные люди с улицы. В основном работало сарафанное радио.

Людмила: Устраивали ли вы какие-то презентации?

Дмитрий: Нет, ничего такого не было. Была мощная клубная жизнь, молодежь: все хотели красиво одеваться, самовыразиться. К 1998–1999 году в Красноярске появился конкурс дизайнеров «Поколение М». Так как я уже был в тусовке, меня тоже пригласили поучаствовать. С первой коллекцией мы сотрудничали с моей сокурсницей — заняли третье место; на следующий год у нас был приз зрительских симпатий. На третий год я получил «Гран-при».

Это стало рубежом между Красноярском и дальнейшей жизнью — одним из призов была поездка на Лондонскую неделю моды и стажировка в журнале L’Officiel от Эвелины Хромченко.

Эвелина мне сказала: «Что вы тут сидите, что вас тут ждет? Езжайте в Москву, и там что-то будет». Как-то так она намекнула. Когда я собирался в Москву и Лондон, я уже понимал, что, наверное, могу не вернуться [в Красноярск]. Закрыл плавненько свои дела и поехал с чемоданчиком вперед.

Дмитрий: Перед Москвой я съездил в Лондон. Это была моя первая зарубежная поездка, и это был шок.

Людмила: Помните, что смотрели? Чьи показы?

Дмитрий: С именами сложно, но я помню общую атмосферу. Нас встречали как суперважных гостей, размещали в пятизвездочных отелях первую неделю, а вторая неделя была уже самостоятельной. Это, конечно, тоже интересный опыт, потому что сначала тебя везде возят, и у тебя переводчица похожа на Маргарет Тэтчер: в костюме, в лодочках, везде тебе дверь открывают.

А потом ты сам на свои скромные сбережения где-то там в пятом округе живешь, и это так интересно. Абсолютно разные опыты, и мне все понравилось: и первое, и второе.

Людмила: Можно сказать, что эта поездка что-то определила? Потому что все-таки Британия традиционно считается одной из столиц мужской моды.

Дмитрий: Тогда она была передовой, если не авангардной.

Если Париж — это первая столица, а Милан — коммерческая столица, то в Британии рождались идеи и новые имена. Конечно, это определило многое, потому что это был совсем другой мир.

Дмитрий: Понимание того, что мир большой и многообразный, тоже подстегивает. И сразу после этого был L’Officiel — большая школа.

Людмила: Сколько вы там проработали?

Дмитрий: Я проработал там год. Меня пригласили на месяц, но я задержался на год.

Людмила: Расскажите, что входило в ваши обязанности?

Дмитрий: Мы с Андреем Артемовым [Прим. АРМ: стилист, дизайнер бренда Walk of Shame] пришли в журнал практически в один день (он также выиграл подобный конкурс в Уфе). Эвелина сразу сказала: «Вы будете делать все, что мы скажем. Попробуйте это, попробуйте то. И на каждом этапе вы должны себя как-то зарекомендовать и проявить, я тут с вами сюсюкаться не буду. Что скажу, то и сделаете. Надо съездить в Mercury кольца для съемки выбрать — поедете. Налить чай кому-то — тоже сделаете». Я понял, что если надо, я буду зашивать мячи [смеется].

В первую очередь мы работали над материалами, которые описывали тренды сезона. Все дома моды присылали диски с фотографиями. Приходили материалы из французской версии L’Officiel. Мы составляли план на сезон и подбирали материалы под него — картинки и иногда тексты.

Мы смотрели все эти показы и выделяли тренды сезона, формируя соответствующие рубрики в журнал и нарабатывая собственную насмотренность.

Эвелина [Хромченко] ездила на все недели моды и сама лично все смотрела, она легко могла редактировать наши изыскания: «Да, черные большие банты в этом сезоне будут доминировать» или «Розовые колготки — тренд сезона».

Дмитрий: Для меня писать тексты было сложно; пишущие редакторы справлялись лучше. Мы также принимали участие в съемках, хотя они проходили нечасто. В основном снимали героев номера.

Людмила: Съемок было мало?

Дмитрий: Съемка всегда стоит больших денег, и если есть парижский журнал, который может продать готовую съемку дешевле, чем можно организовать здесь — то, конечно, проще брать оттуда. Но Эвелина всегда старалась делать собственные съемки, во всяком случае, обложки практически всегда снимались под ее личным руководством.

Людмила: В вашу бытность в L’Officiel российских дизайнеров приглашали? Включали их в съемки?

Дмитрий: В L’Officiel точно да. Потому что, опять же, Эвелина ходила практически на все показы и в Москве. Она все их отсматривала, держала руку на пульсе и решала, о чем писать: про одно — да; про другое — нет; про третье — лучше забыть.

Ее взгляд был субъективным взглядом искушенного профессионала, приехавшего из Нью-Йорка, Милана и Парижа. И если кто-то из российских брендов дотягивал до лучших образцов, то она это показывала широкой аудитории журнала.

Людмила: Какие площадки или мероприятия играли определяющую роль в модном поле того времени?

Светлана: Может быть клубные места? Куда вы ходили тусоваться?

Дмитрий: Конечно, клубы. Были какие-то проекты: «Осень», «Зима», «Лето» [Прим. АРМ: сезонные проекты Алексея Горобия, московского промоутера, позднее открывшего «Дягилев»], а также клуб Дягилев. У нас была тусовка моделей, фотографов, стилистов, и мы ходили везде. Очень любили наряжаться. Хлебом не корми — дай куда-нибудь сходить. Как мы все успевали, я до сих пор не понимаю.

Людмила: Вы тогда продолжали работать дизайнером?

Дмитрий: Нет, в тот период, когда я переехал в Москву, я два года не работал по своей профессии. Машинка у меня была, но я ничего не шил. У меня не было плана. Я просто жил и пытался понять, где я оказался. Мне все нравилось, но плана не было, он появился позже.

Людмила: И когда он появился?

Дмитрий: Когда меня взяли работать креативным директором в компанию Enton, я понял, что это то, чего мне не хватало эти два года.

Людмила: А почему вас взяли?

Дмитрий: По рекомендации.

Backstage показа Arsenicum осень-зима 2012 // Источник: Buro

Светлана: То есть вы были заметны на рынке не только как стилист и сотрудник журнала, но и как дизайнер. Поэтому вас пригласили в бренд по рекомендации?

Дмитрий: Сейчас расскажу: год я проработал в L’Officiel. Затем, первого сентября следующего года, начал работать в журнале «ОМ» и проработал там 7-8 месяцев до весны. Я был редактором моды и отвечал за весь контент. Делал по 3-4 съемки в журнал, это было убийственное время абсолютно.

Тогда я познакомился с Fashion Consulting Group — Анной Лебсак-Клейманс, Ануш Гаспарян и Андреем Бурматиковым. Андрей инициировал приглашение меня в компанию Enton. Они (FCG) консультировали их, а бренд хотел выйти на неделю моды с новой коллекцией и стать более модным.

Сначала меня пригласили просто стилизовать показ. Приехать, посмотреть коллекцию. У них через месяц был показ, и нужно было что-то с этим сделать. Я приехал на Варшавское шоссе и увидел эту коллекцию: это были костюмы для работников, возможно, для чиновников. Скучные плащи, пара пальто — совершенно не модные, не молодежные силуэты.

Дмитрий: Тогда в клубе, даже перед клубом на улице я познакомился с Данилой Поляковым. Буквально через три дня я должен был ехать в Enton, и мне нужна была модель для примерки. Данила был тогда восходящей звездой, и я подумал, что это хороший повод закрепить знакомство. Я позвал его в Enton, и там, примеряя все разными способами (вверх ногами, задом наперед) мы сошлись на почве того, что надо было что-то сделать со всем этим.

С Данилой мы потом не только тусили, но и вместе сделали пару моих следующих показов — это была очень плодотворная дружба и я очень ценю его участие.

Светлана: Стилизовали, не переделывая дизайн?

Дмитрий: И стилизовали и переделывали что-то. Например, я взял пиджаки — они были все 52-го размера почему-то, хотя модели тогда должны были быть худощавыми, максимум 46-й размер. Я взял эти пиджаки и застрочил все лишнее по рельефам сзади, не пряча ничего: вытачки стали конструктивно-декоративными элементами и выглядели очень свежо.

Людмила: Как Enton к этому отнесся?

Дмитрий: Я сразу сказал: либо вы мне полностью доверяете, либо делаете сами. Они ответили: «Да-да-да, пожалуйста».

Людмила: И вы с этим вышли на неделю моды?

Дмитрий: Не только с этим. За месяц я сшил 20 новых брюк вместо старых, которые мне казались никуда не годными. Сшил несколько ярких подиумных вещей, которые выделялись среди пиджаков и скучных плащей. Все это вместе замиксовалось в очень свежую коллекцию, которая была оформлена в супердрайвовое шоу, которое мощно прогремело. Даже в западных журналах о ней написали. После этого успеха мне дали карт-бланш, сказав: «Теперь делай сам». Но это был карт-бланш только для подиумной коллекции, не для производства.

Компания занималась оптовыми продажами мужских костюмов, и модных универмагов среди ее клиентов не было. Тогда в принципе для такой [подиумной] одежды потребителя не было. Мы это обсудили и поняли друг друга. Мне сказали: «Мы хотим использовать подиумную коллекцию в качестве пиара и греметь в прессе». Я согласился продолжать в том же духе.

Светлана: Можно сказать, маркетинговый ход.

Дмитрий: По сути да, речь не шла о том, чтобы сделать из этого бренд для главных универмагов мира. Хотя у меня была такая амбиция и надежда, но она была ничем не обоснованной.

Дмитрий: Тогда я вообще ничего не знал о мире моды — только то, что видел и слышал в журналах. На базе Enton я проработал три с половиной сезона. Четвертую коллекцию я уже делал, будучи одной ногой в другом месте. Все эти три сезона у меня был карт-бланш. Хотя вывеска уже была не Enton, а Arsenicum — бренд, который я сам зарегистрировал. Я пришел к ним и предложил работать под новым брендом, потому что-то, что я создавал, совсем не соотносилось с Enton. Это была другая одежда, другой стиль и другая аудитория. Мы договорились писать Arsenicum by Enton, сохраняя логотип Enton в меньшем размере.

Людмила: И они согласились?

Дмитрий: Да, они согласились. Они платили зарплату и обеспечивали тканями, хоть и на минимальном уровне. У нас не было собственного цеха; зарплату получали только я, одна помощница и портная. Остальные работали либо за минимальную оплату, либо на дружеских началах. Я сам занимался организацией этих показов и находил ресурсы среди друзей и знакомых.

Светлана: То есть Enton не оплачивал организацию показов?

Дмитрий: Нет, у них не было бюджетов на это.

Светлана: Это интересно, ведь им хотелось выйти на показы.

Дмитрий: Это была амбиция, которая ничем не подкреплялась. Они быстро поняли это и действовали осторожно. Карт-бланш дали, но денег на это не было. Я решил: ну, раз денег нет, буду делать что хочу. Но через полтора года стало ясно, что без перспективы это все будет бессмысленно.

Тогда появилась компания Donatto — конкурент Enton. Они тоже продавали мужские костюмы оптом и были более успешны. Андрей Бурматиков предложил мне поработать с ними. Мы провели ребрендинг: создали новый логотип, упаковку и множество интересных вещей. Показ я уже делал для них под их брендом, создавая одежду в их стиле, но с элементами моего дизайна.

Людмила: А Arsenicum параллельно существовал? Вы делали показы под этим брендом?

Дмитрий: Да, я договорился с Donatto делать свою коллекцию параллельно. Они сказали: «Посмотрим, как у тебя получится делать два шоу одновременно. Пробуй».

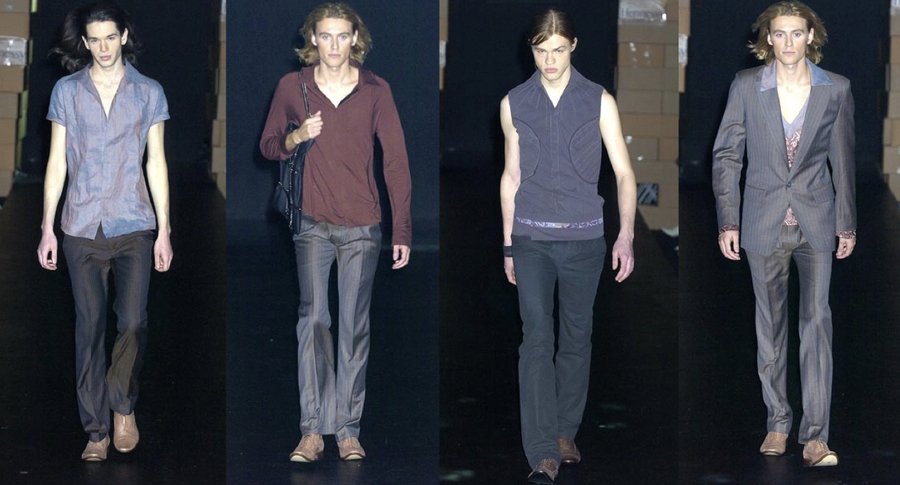

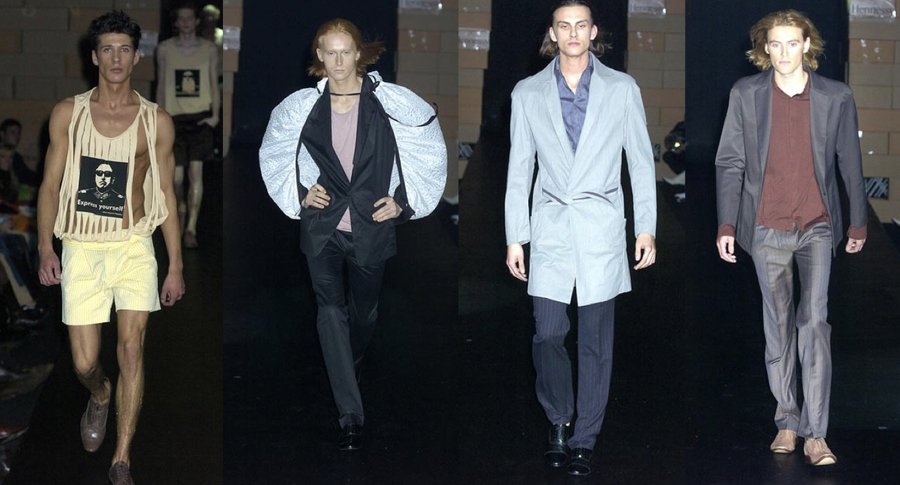

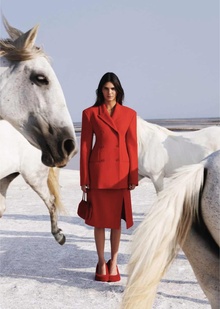

Дмитрий Логинов для Donatto, весна-лето 2007

Источник: dmitryloginov.com

Людмила: Получилось?

Дмитрий: Да, получилось. У меня было два показа с разницей в несколько дней — один для Donatto и собственный, и я буквально жил на производстве, чтобы успеть сделать все. Мы сделали показ, прошло три месяца, и руководитель понял, что получил мало пиара или это не работало так, как он рассчитывал. И решил не делать следующий показ, и мы расстались в конце 2006-го.

Людмила: И что случилось сразу после?

Дмитрий: Тут же мне пришло предложение от одного из брендов, владельцы которого купили сеть магазинов и делали бренд «Такси» (Taxi) [прим. АРМ: которым владел Сергей Пластинин, отец Киры Пластининой]. Мы сделали коллекцию и брендинг, даже вывески появились, но к этому моменту владелец решил продать сеть компании Melon Fashion Group, которая открыла на этих площадках свои магазины, то ли Befree, то ли Zarina.

Я был креативным директором этого бренда, получал хорошую зарплату, и начал думать о своем деле: помещение, машинки, люди и так далее.

Мы сделали показ, прошло три месяца, и руководитель понял, что получил мало пиара или это не работало так, как он рассчитывал. И решил не делать следующий показ, и мы расстались в конце 2006-го.

Дмитрий: Т Вот такой путь. Удивительный, потому что только заканчивалось одно дело, сразу возникало другое. Причем я не искал специально — это как-то само происходило через телефонные звонки. Поэтому я никогда не выключаю звук у телефона [смеется].

Людмила: Как вы начали строить свой собственный бренд?

Дмитрий: Это началось параллельно с моей работой в Taxi. Один из клиентов сказал: «Хочу инвестировать. У меня есть деньги, мне нравится то, что ты делаешь. Давай попробуем вместе». Он предоставил помещение с пониженной арендной платой. Мы купили оборудование, наняли людей, и это совпало с прекращением работы в Taxi весной. В мае в Taxi нам сказали: «Мы закрываемся». А уже в июне я занимался своим ателье на первом этаже жилого дома на Нижегородской улице. Мне не пришлось набирать новых людей — я просто позвал сотрудников Taxi пойти работать ко мне в новое место.

Светлана: Кажется, что найти портных и конструкторов — одна из самых сложных задач для дизайнера.

Дмитрий: Да, действительно. И вот эти люди до сих пор со мной работают с 2007 года.

Светлана: Вы приютили людей и нашли для себя команду.

Дмитрий: Да, чудеса случаются. Мы начали работать самостоятельно. Я решил больше не искать других покровителей и работать сам на себя. В течение года нам еще помогали, а потом мы стали абсолютно самостоятельными.

Людмила: Вы намеренно приняли это решение?

Дмитрий: Нет, в 2008 году случился кризис. Нам сказали: «Теперь сами. Мы больше не можем платить зарплату».

Людмила: И как вам удалось выжить?

Дмитрий: Я понял, что нужно работать как ателье, но продолжал каждые полгода делать показы.

Людмила: На неделе моды?

Дмитрий: Да, но уже самостоятельно.

Мы сами искали площадку, договаривались со спонсорами, чтобы они не противоречили спонсорам недели моды. Было много сложных договорных моментов. Когда ты берешь высокую планку, сложно спуститься ниже.

Людмила: Показы были важной частью вашей работы?

Дмитрий: Конечно. Показ был серьезным светским событием в жизни города и даже страны. Все стремились попасть в первые ряды. И Arsenicum был в «Списке А» вместе с Alena Akhmadullina, Chapurin и другими ведущими брендами.

Людмила: Сотрудничали ли вы с российскими модными журналами?

Дмитрий: Скорее это было сотрудничество по запросу. То есть, если у нас что-то запрашивали, то да. Но сознательно дружить с кем-то из них у меня не получалось. Попробую объяснить. Раньше все было проще, потому что мы сами работали в журнале и были частью этой тусовки. Это происходило автоматически. Но потом я начал больше работать сам на себя и меньше общался с представителями прессы. Тусовка тоже изменилась, это уже были не люди из медиа. Так мы и разделились: Андрей Артемов остался в прессе, а я переместился в другую сферу, с другими людьми.

Приглашения на показ Arsenicum // Источник: Look At Me

Людмила: Ваши показы часто проходили в необычных местах. Можете вспомнить какой-то особенно запомнившийся?

Дмитрий: Все наши показы были особенными. Первый проходил в Музее ретроавтомобилей. Это была площадка, про которую почти никто не знал, а находилась она рядом с моим домом на Площади Ильича. Я часто проходил мимо этого ангара и однажды узнал про музей. Мы сумели договориться и провести там показ.

Людмила: Где еще вы делали показы?

Дмитрий: Готическую коллекцию мы показывали в ангаре Дениса Симачева [на Арме]. Благодаря Fashion Consulting Group мы делали показ в театре Станиславского на мероприятии Lexus NeoCouture. И конечно же, Московский планетарий — это был наш самый необычный и сложный показ со всех точек зрения.

Людмила: Какие вещи или коллекции вашего бренда вы считаете знаковыми с точки зрения эстетики бренда?

Дмитрий: Я всегда называл готическую коллекцию важной в своем списке, потому что она определила стиль, в котором я работаю до сих пор. Этот стиль, возможно, стал менее маргинальным и более мейнстримным, элегантным (хотя и те вещи можно назвать элегантными).

Я считаю весь свой путь очень неправильным с точки зрения дизайнера и построения бренда. Сейчас, спустя годы, я могу это спокойно говорить.

Дмитрий: В тот момент мне было интересно попробовать себя в готическом стиле, потому что он был на пике популярности. Мы одновременно с Джоном Гальяно для Dior и другими работали в одном стиле, не зная друг о друге.

Потом я пробовал что-то другое. Например, мы выпустили коллекцию платков, пробовали себя в графике. Работая на Donatto, я понял, как правильно делаются костюмы, их конструкция и внутреннее устройство — это тоже меня продвинуло дальше.

Светлана: Нет правильного пути в дизайне.

Дмитрий: Согласен. Но есть пример Алены Ахмадулиной, которая выбрала русские сказки как свою тему и идет по этому пути много лет. У меня другой подход — пробую то здесь, то там.

Светлана: Это ведь не значит, что один путь лучше другого.

Дмитрий: Конечно, и мой путь связан с моим самообразованием. Нас учили ремеслу, но не выстраивать бренд и быть дизайнером одной какой-то линии. Мы сами выбирали свой путь — будь то штопка колготок или создание смокингов.

Людмила: Почему в 2006 году вы решили добавить женские модели в коллекцию [Прим. АРМ: коллекция SeaLight сезона весна-лето 2007]? Это был эксперимент?

Дмитрий: С мужской одеждой все было понятно: мы достигли определенных высот в создании смокингов и костюмов. Женская коллекция возникла из желания попробовать что-то новое.

Людмила: И вы продолжаете работать над женскими коллекциями?

Дмитрий: Да, потому что сразу начали появляться клиентки. Весь путь потом, кстати, с точки зрения взаимоотношений с ритейлом, с индустрией, бизнес-составляющей, строился таким образом: мы делали коллекции и сначала было наивное ощущение, что мы сделаем коллекцию и к нам придут. Сами придут, увидят, все захотят, закажут. Ну, в общем, как везде в мире. Наивное ощущение, потому что даже если и придут, то точно ничего не закажут — по простой причине, что в России никто никогда не покупал.

Пока не купишь, у тебя нет мотивации продавать: мы столкнулись однажды с тем, что крупный универмаг взял нашу коллекцию на реализацию, а потом просто забыл ее в коридоре, где она провисела где-то месяц.

Дмитрий: И потом мы ничего не получили. Просто ноль, да и вещи обратно нам вернули помятые. Вот такие отношения выстраиваются в нашей фэшн-индустрии.

Нет понятных, мотивированных взаимоотношений между участниками всего процесса. Есть отношения между рекламодателями в лице западных или локальных брендов каких-то с прессой. Там деньги и реклама. Это понятные отношения.

А вот отношения с ритейлером какие-то никакие. Ритейлер требует от тебя вещи, при этом мотивации продавать их у него нет. Он получает процент с продаж. А если не продаст, значит просто что-то недополучит. Никаким образом это невозможно было переломить. И всех все устраивало, кроме дизайнеров, которые поэтому не имели возможности расти. У них покупали только частные клиенты, никаких оптовых закупок.

Светлана:А что, по ощущениям, помогало дизайнеру в индустрии? Ведь были разные игроки: журналы, ритейлеры. Ритейлер не закупал. Может быть, социальные сети. Когда они появились, что-то изменилось? Может быть, селебрити или какие-то знаменитости, амбассадоры?

Дмитрий: На самом деле, все, что вы говорите, действительно работает и помогает. И тогда это тоже помогало и работало.

Светлана: А когда это началось? Когда появилось понимание, что, если с ритейлом не получается, надо искать что-то другое?

Дмитрий: Я даже не искал никакого выхода. У меня все само собой складывалось. Ателье образовалось в 2007 году. Мы каждые полгода делали показы до 2015 года. В 2015 я уже два года был здесь [Прим. АРМ: в шоуруме на Кузнецком мосту]. Я подумал: зачем мне все это нужно, если я едва справляюсь с имеющимися заказами? Зачем делать еще одну коллекцию, тратить два месяца своей жизни и кучу денег на это, если ко мне и так люди приходят за моим стилем? И вот это был поворотный момент.

Я понимал, что лишусь части публичности и пиара, которые безусловно дают показы: хотя бы раз в полгода о бренде LOGINOV пишут, показывают, говорят и так далее. Но зато я буду больше зарабатывать и нормально себя чувствовать, увижу весну и осень. Потому что обычно весной и осенью я сидел у себя в цеху и не вылезал оттуда днями и ночами. Это продолжалось семь или восемь лет. Жуть.

Людмила: То есть отказаться от показов было сознательным решением?

Дмитрий: Да, это было сознательное решение.

После показов всегда наступает какое-то опустошение, депрессия — можно сказать, послеродовая [улыбается]. Потом думаешь, а что дальше делать? Хочется ли опять в это все впрягаться? Не очень.

Дмитрий: То есть это периодически каждую весну и осень снова наступает: вроде бы хочется и надо, но нет. Лучше какие-то другие проекты.

Людмила: А какие другие проекты? Помимо моды и ателье, женской и мужской коллекции, у вас случались коллаборации с другими брендами? Или, может быть, с театром или кино?

Дмитрий: Мы делали коллекцию солнцезащитных очков. Много работаем с театром до сих пор: я сейчас выпустил костюмы для очередного спектакля и начинаю работать над следующим.

Людмила: Мы еще не поговорили про выход на международный рынок. Пробовали?

Дмитрий: Пробовал, и получил обратную связь, которая очень мне помогла. Мне сказали, что коллекция классная, особенно для показа на подиуме: все круто смотрится, очень цельно. Но продаваться из всех 50 прекрасных вещей будут только несколько. Это было на выставке в Милане. Представитель шоурума сказал: «Эту коллекцию я не могу взять в шоурум. Из всего я бы взял только вот это, вот это и вот это». После этого откровенного разговора я понял, что не хочу заниматься оптовым сотрудничеством с магазинами. Я не хочу делать строго по матрице: 5 брюк, 6 юбок, 11 жакетов, 2 пальто.

Дмитрий: Им все равно, какие это будут жакеты и пальто, по большому счету: главное, чтобы это вписывалось в матрицу и соответствовало тому, в чем люди сейчас ходят на улице. Творчество там зажато в тиски маркетинга.

Людмила: И тогда последний вопрос: в том формате, в котором вы работаете, есть место творчеству?

Дмитрий: Конечно, есть. Я могу с одним клиентом придумать что-то совершенно сумасшедшее. С другим даже думать ничего не надо — ему нужны просто отличные костюмы. Сделать костюмы к спектаклю или фильму — пожалуйста, там творчеству есть где развернуться. Мы так же создаем униформу — от сотрудников музеев или ресторанов до участников симфонических оркестров. Думаете, там обходится без творчества? При этом мы не забываем делать капсулы и дропы, чтобы пополнять шоурум и делать свои собственные съемки, чтобы бренд LOGINOV жил как модный и творческий.

Из-за того, что я всегда так или иначе работал в формате ателье, я прекрасно понимаю, кому свои авангардные идеи можно предложить, кому нужно, а кому не надо. Все очень просто. Я никогда в жизни не буду никого перевоспитывать. У меня нет задачи одеть в свои идеи большое количество людей.

Есть задача, чтобы люди, которые ко мне приходят, были довольны. Не знаю, как у других дизайнеров, но моя профессия очень прикладная. Главное, чтобы человек хорошо выглядел и хорошо себя в этом чувствовал. Все. А будет он в этот момент в черном костюме или в условном оранжевом худи — какая разница?

Об истории российского дизайна одежды, событиях проекта и другие интервью читайте в телеграм-канале проекта Архив российской моды / АРМ по ссылке t.me/rfa_media

Читайте другие материалы архива ↓